Video

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

35

Blinky Palermo

Untitled, 1977.

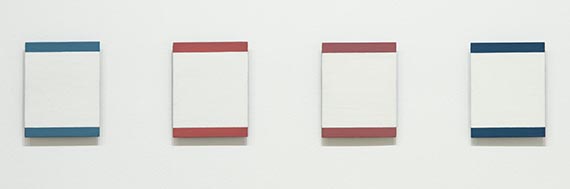

Acryl auf Aluminium, 8-teilig

Nachverkaufspreis: € 500.000

Blinky Palermo

1943 - 1977

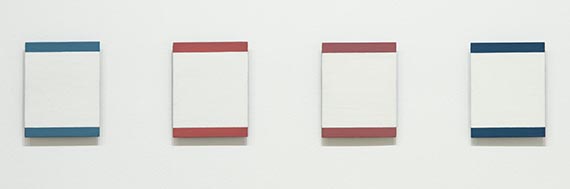

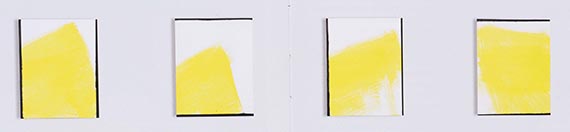

Untitled. 1977.

Acryl auf Aluminium, 8-teilig.

Jeweils auf der Rückseite bezeichnet "I" bis "VIII" sowie mit Richtungspfeil. Unikat. 26,7 x 21 x 0,2 cm (10,5 x 8,2 x 0 in). Abstand der Tafeln von der Wand jeweils 1,7 cm (0,6 in) sowie Abstand zwischen den Tafeln jeweils 21 cm (8,2 in). Gesamtmaß: 26,7 cm (10,5 in) x 315 cm (124 in) x 1,7 cm (0,6 in). [JS].

In unserem Evening Sale werden die beiden letzten Gemälde Palermos, "Untitled (8-teilig)" (1977) und "Untitled (4-teilig)" (1977) aufgerufen.

• Fulminanter Schlussakkord: eines der letzten Werke des progressiven Ausnahmekünstlers, entstanden nach seiner Rückkehr aus New York (1976) und vor seinem frühen Tod 1977 auf Kurumba.

• Palermos mehrteilige Metallbilder (1974–1977) gelten als der Höhepunkt seines konzentrierten Oeuvres und befinden sich u. a. im Museum of Modern Art, New York, im Museum Ludwig, Köln, und im Dia Center for Arts, New York.

• In seinen beiden letzten Gemälden überwindet Palermo mit feinem Duktus die geometrische Strenge seiner bisherigen Malerei und erfüllt den Raum mit einem filigran orchestrierten Farbklang.

• Schwebende Leichtigkeit von Form und Farbe: basierend auf Palermos mehrteiligen Arbeiten auf Papier wie u. a. "Ohne Titel (für Babette)" (1976, Museum of Modern Art, New York).

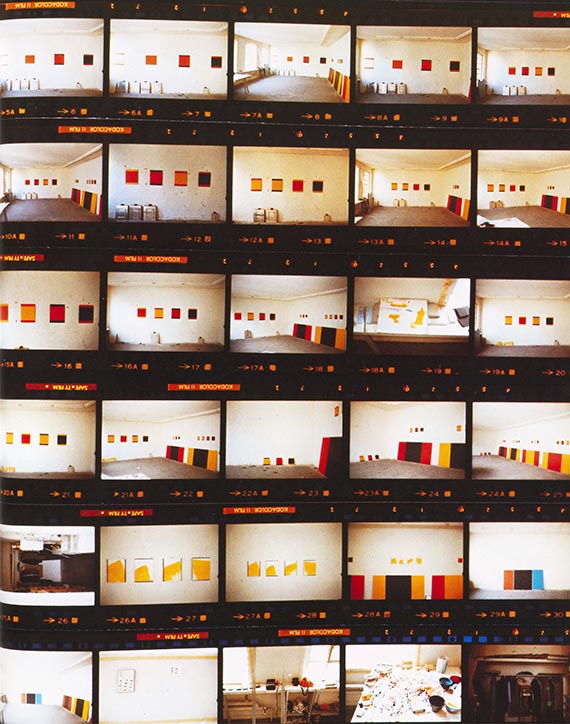

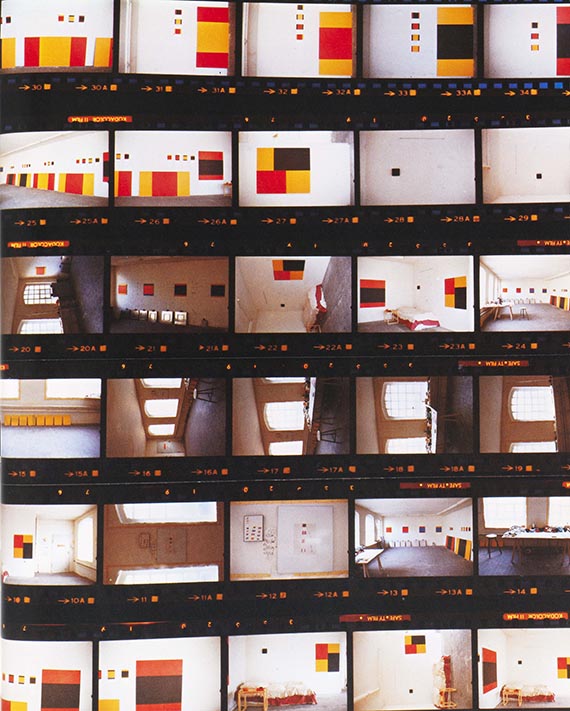

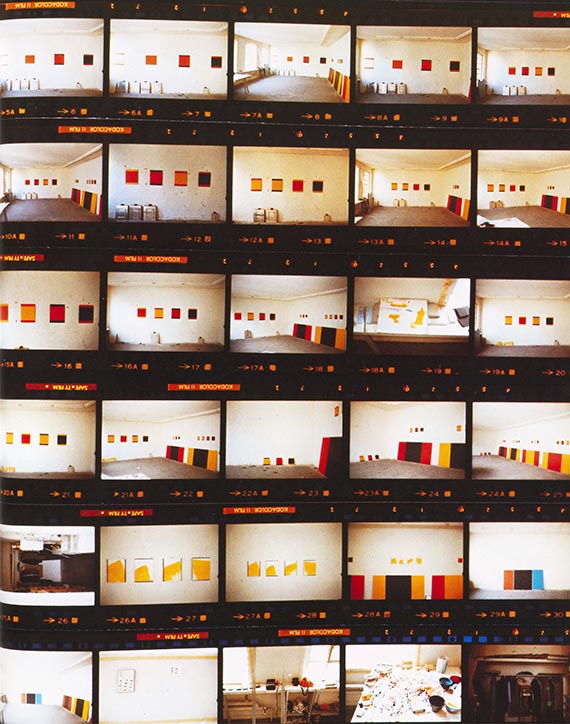

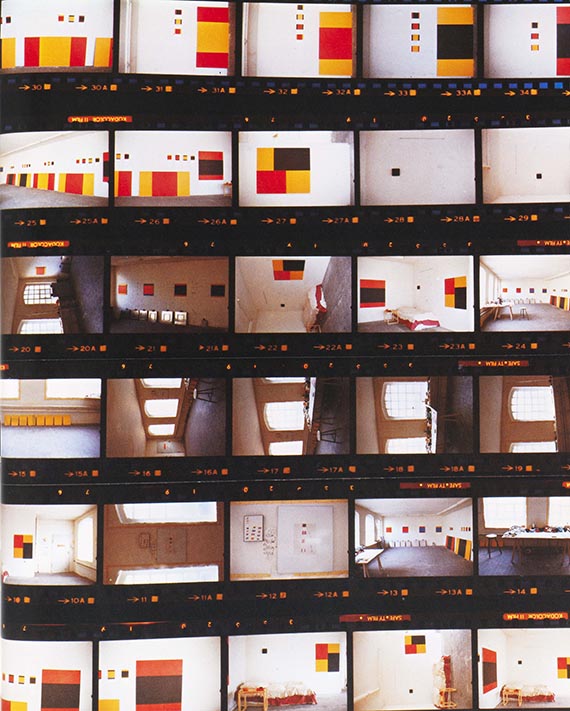

• Diese beiden Serien auf Aluminium dokumentiert Palermos Freund Imi Knoebel fotografisch nach Palermos Tod in dessen Düsseldorfer Atelier neben der berühmten Werkfolge "To the people of New York City" (1976, Dia Center for Arts, New York).

• Vielfach publiziert und ausgestellt, zuletzt 2021/22 in der umfangreichen Ausstellung "Beuys + Palermo" (Tokio/Osaka).

Mit einer Bestätigung des Nachlasses Blinky Palermo, Berlin/Wiesbaden, vom Januar 2016. Die Arbeit ist im Archiv registriert.

PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers.

Michael Heisterkamp, Bruder des Künstlers.

Privatsammlung Deutschland (vom Vorgenannten erworben).

AUSSTELLUNG: Beuys + Palermo, Toyota Municipal Museum of Art, Tokio, 3.4.-20.6.2021; Museum of Modern Art, Saitama, 10.6.-5.9.2021; National Museum of Art, Osaka, 12.10.2021-16.1.2022, Kat.-Nr. 52 (m. Abb. S. 270 sowie Detailfotos S. 271).

Hommage à Palermo, Museum Wiesbaden, 17.5.-28.10.2018, o. Kat. (https://museum-wiesbaden.de/hommage-a-palermo).

LITERATUR: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, Abb. S. 140 (Foto der Arbeit im Atelier Blinky Palermos nach dessen Tod 1977 von Imi Knoebel).

Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, Heidelberg 2011, S. 27 (m. Abb.).

Beuys + Palermo, Ausst.-Kat. Toyota Municipal Museum of Art, Tokio / Museum of Modern Art, Saitama / National Museum of Art, Osaka, Tokio 2021, Kat.-Nr. 52 (m. Abb. S. 270 sowie Detailfotos S. 271).

"This work [= "Untitled (4-teilig)"] was found in Palermo's Düsseldorf studio after his passing, along with others such as To the people of New York City, Manhattan, and Untitled [= "Untitled (8-teilig)"], which so unsigned is said to have been the final painting he was working on. For all that they present the swansong of an artist cut off in his prime, every one of these works, striking in their vibrant coloration, projects an openess that offers no intimation of the end."

Beuys + Palermo, Ausst.-Kat. Toyota Municipal Museum of Art, Tokio / Museum of Modern Art, Saitama / National Museum of Art, Osaka, Tokio 2021, S. 252.

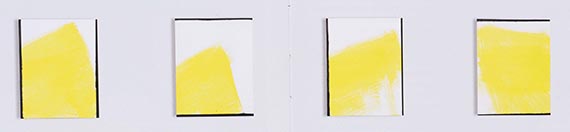

"Bei zwei Serien auf kleinen Aluminiumtafeln hat Palermo offensichtlich etwas Neues begonnen. Offene, durchlässige, fast wolkige Farberscheinungen, wie er sie bisher nur als 'Zeichnung' auf dem Papier realisiert hat, agieren mit Bezug auf die festen Tafeln. [..] Eine zweite Folge ist noch ungewöhnlicher; sie besteht aus acht kleinen Tafeln, die vollflächig mit zitronigem Gelb über weißer Grundierung bemalt sind. Die ersten vier zeigen in diesem Gelb wie hingewehte, breite grüne Pinselstriche, die anderen vier haben keine weitere Bemalung. [..] Es gibt bei Palermo keine vergleichbare Arbeit [..] man spürt in diesen Werken einen neuen Ansatz, lichthafte Farbe, ganz mühelos sich andeutend, eine Befreiung – vielleicht."

Erich Franz, Palermo – Freiheit des Sehens, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27.

"Ob die Arbeit an diesen Werken [= Palermos letzte Arbeiten] abgeschlossen ist, lässt sich schwer entscheiden. Für Palermo liegt die Vollendung nicht im Gemalten, sondern im Ereignis des Sehens. Dieses kann vollendet sein, auch wenn alle Formen wie unfertig wirken, und umgekehrt hat Palermo fertig erscheinende Bilder doch immer wieder übermalt."

Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27.

"Man müsste seine Bilder mehr sehen wie einen Hauch, der kommt und geht, der dieses Poröse hat, der auch sehr leicht wieder verschwinden kann [..]. Also dieses Hauchartige wahrzunehmen als ästhetisches Konzept und nicht wie einen festen Bau (der ihn nie interessiert hätte), eher der Klang. Der Klang, nicht das Objekt."

Joseph Beuys über Blinky Palermo, in: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, S. 105.

"[..] Palermo [taucht auf] wie ein jung verstorbener Dichter, der ein Fragment hinterlassen hat [..] an dem man den Impuls der Zeit ablesen kann. Und wie das ja oft so ist bei Fragmenten: sie haben eine Ausstrahlung im Sinne des Poetischen."

Joseph Beuys über Blinky Palermo, in: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, S. 103.

1943 - 1977

Untitled. 1977.

Acryl auf Aluminium, 8-teilig.

Jeweils auf der Rückseite bezeichnet "I" bis "VIII" sowie mit Richtungspfeil. Unikat. 26,7 x 21 x 0,2 cm (10,5 x 8,2 x 0 in). Abstand der Tafeln von der Wand jeweils 1,7 cm (0,6 in) sowie Abstand zwischen den Tafeln jeweils 21 cm (8,2 in). Gesamtmaß: 26,7 cm (10,5 in) x 315 cm (124 in) x 1,7 cm (0,6 in). [JS].

In unserem Evening Sale werden die beiden letzten Gemälde Palermos, "Untitled (8-teilig)" (1977) und "Untitled (4-teilig)" (1977) aufgerufen.

• Fulminanter Schlussakkord: eines der letzten Werke des progressiven Ausnahmekünstlers, entstanden nach seiner Rückkehr aus New York (1976) und vor seinem frühen Tod 1977 auf Kurumba.

• Palermos mehrteilige Metallbilder (1974–1977) gelten als der Höhepunkt seines konzentrierten Oeuvres und befinden sich u. a. im Museum of Modern Art, New York, im Museum Ludwig, Köln, und im Dia Center for Arts, New York.

• In seinen beiden letzten Gemälden überwindet Palermo mit feinem Duktus die geometrische Strenge seiner bisherigen Malerei und erfüllt den Raum mit einem filigran orchestrierten Farbklang.

• Schwebende Leichtigkeit von Form und Farbe: basierend auf Palermos mehrteiligen Arbeiten auf Papier wie u. a. "Ohne Titel (für Babette)" (1976, Museum of Modern Art, New York).

• Diese beiden Serien auf Aluminium dokumentiert Palermos Freund Imi Knoebel fotografisch nach Palermos Tod in dessen Düsseldorfer Atelier neben der berühmten Werkfolge "To the people of New York City" (1976, Dia Center for Arts, New York).

• Vielfach publiziert und ausgestellt, zuletzt 2021/22 in der umfangreichen Ausstellung "Beuys + Palermo" (Tokio/Osaka).

Mit einer Bestätigung des Nachlasses Blinky Palermo, Berlin/Wiesbaden, vom Januar 2016. Die Arbeit ist im Archiv registriert.

PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers.

Michael Heisterkamp, Bruder des Künstlers.

Privatsammlung Deutschland (vom Vorgenannten erworben).

AUSSTELLUNG: Beuys + Palermo, Toyota Municipal Museum of Art, Tokio, 3.4.-20.6.2021; Museum of Modern Art, Saitama, 10.6.-5.9.2021; National Museum of Art, Osaka, 12.10.2021-16.1.2022, Kat.-Nr. 52 (m. Abb. S. 270 sowie Detailfotos S. 271).

Hommage à Palermo, Museum Wiesbaden, 17.5.-28.10.2018, o. Kat. (https://museum-wiesbaden.de/hommage-a-palermo).

LITERATUR: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, Abb. S. 140 (Foto der Arbeit im Atelier Blinky Palermos nach dessen Tod 1977 von Imi Knoebel).

Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, Heidelberg 2011, S. 27 (m. Abb.).

Beuys + Palermo, Ausst.-Kat. Toyota Municipal Museum of Art, Tokio / Museum of Modern Art, Saitama / National Museum of Art, Osaka, Tokio 2021, Kat.-Nr. 52 (m. Abb. S. 270 sowie Detailfotos S. 271).

"This work [= "Untitled (4-teilig)"] was found in Palermo's Düsseldorf studio after his passing, along with others such as To the people of New York City, Manhattan, and Untitled [= "Untitled (8-teilig)"], which so unsigned is said to have been the final painting he was working on. For all that they present the swansong of an artist cut off in his prime, every one of these works, striking in their vibrant coloration, projects an openess that offers no intimation of the end."

Beuys + Palermo, Ausst.-Kat. Toyota Municipal Museum of Art, Tokio / Museum of Modern Art, Saitama / National Museum of Art, Osaka, Tokio 2021, S. 252.

"Bei zwei Serien auf kleinen Aluminiumtafeln hat Palermo offensichtlich etwas Neues begonnen. Offene, durchlässige, fast wolkige Farberscheinungen, wie er sie bisher nur als 'Zeichnung' auf dem Papier realisiert hat, agieren mit Bezug auf die festen Tafeln. [..] Eine zweite Folge ist noch ungewöhnlicher; sie besteht aus acht kleinen Tafeln, die vollflächig mit zitronigem Gelb über weißer Grundierung bemalt sind. Die ersten vier zeigen in diesem Gelb wie hingewehte, breite grüne Pinselstriche, die anderen vier haben keine weitere Bemalung. [..] Es gibt bei Palermo keine vergleichbare Arbeit [..] man spürt in diesen Werken einen neuen Ansatz, lichthafte Farbe, ganz mühelos sich andeutend, eine Befreiung – vielleicht."

Erich Franz, Palermo – Freiheit des Sehens, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27.

"Ob die Arbeit an diesen Werken [= Palermos letzte Arbeiten] abgeschlossen ist, lässt sich schwer entscheiden. Für Palermo liegt die Vollendung nicht im Gemalten, sondern im Ereignis des Sehens. Dieses kann vollendet sein, auch wenn alle Formen wie unfertig wirken, und umgekehrt hat Palermo fertig erscheinende Bilder doch immer wieder übermalt."

Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27.

"Man müsste seine Bilder mehr sehen wie einen Hauch, der kommt und geht, der dieses Poröse hat, der auch sehr leicht wieder verschwinden kann [..]. Also dieses Hauchartige wahrzunehmen als ästhetisches Konzept und nicht wie einen festen Bau (der ihn nie interessiert hätte), eher der Klang. Der Klang, nicht das Objekt."

Joseph Beuys über Blinky Palermo, in: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, S. 105.

"[..] Palermo [taucht auf] wie ein jung verstorbener Dichter, der ein Fragment hinterlassen hat [..] an dem man den Impuls der Zeit ablesen kann. Und wie das ja oft so ist bei Fragmenten: sie haben eine Ausstrahlung im Sinne des Poetischen."

Joseph Beuys über Blinky Palermo, in: Palermo. Werke 1963-1977, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Winterthur / Kunsthalle Bielefeld / Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, München 1984, S. 103.

Palermo: unangepasst und progressiv – Entgrenzung von Form und Farbe

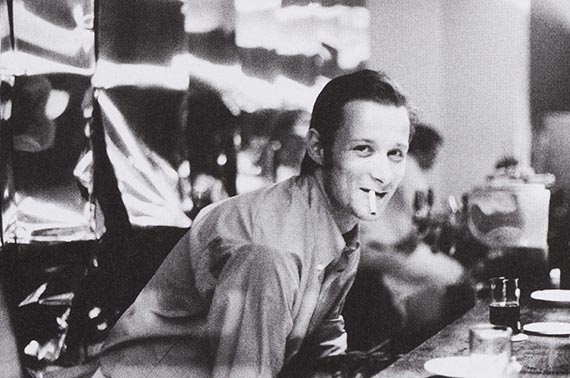

Klein und von herausragender kunsthistorischer Bedeutung ist das Œuvre, das Blinky Palermo in den 15 Jahren vor seinem plötzlichen Tod mit erst 33 Jahren geschaffen hat. 1977 stirbt Palermo während einer Reise mit seiner Freundin Babett auf die Malediveninsel Kurumba. Bis dahin hat er ein mutiges Werk geschaffen, dessen stilistische und formale Progressivität nicht nur für herausragende Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation, wie Gerhard Richter oder Imi Knoebel, sondern auch für die nachfolgende Künstlergenerationen prägend war. Palermo, der eigentlich Peter Heisterkamp hieß, wurde 1964 kurz nach seinem Eintritt in die Beuys-Klasse an der Kunstakademie Düsseldorf aufgrund seines lässigen Auftretens mit Sonnenbrille und Lederjacke und seiner angeblichen Ähnlichkeit zu dem mafiösen amerikanischen Boxmanager Frank "Blinky" Palermo zunächst für seine Kommilitonen und bald darauf für alle zu Blinky Palermo. Bereits 1964 überwindet Palermo mit dem gut zwei Meter hohen, schmalen bemalten Stab "Ohne Titel" seine studentischen Experimente und schafft aus dem Stand eine mutige Definition seines neuartigen Bildbegriffes. "Es ist eine Provokation: Die Farbe verhält sich wie in einem Gemälde, aber das Objekt lässt ihr keinen Platz, als ein 'Bild' zu wirken." (Erich Franz, Palermo – Freiheit des Sehens, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 15). 1965 stellt er erstmals unter dem Künstlernamen Blinky Palermo aus, und noch bevor er 1967 das Studium abschließt finden erste Einzelausstellungen statt. 1972 folgt seine Ausstellungsbeteiligung auf der documenta 5 in Kassel, auf der unter anderem auch der Amerikaner Robert Ryman mit frühen monochrom-strukturierten Arbeiten vertreten ist. Während Palermos kurzes Leben äußerst intensiv und rastlos war, er keine Gelegenheit und vor allem keine Party auslassen konnte, zeichnet sich sein Werk von Beginn an durch eine faszinierende Geschlossenheit und Stringenz aus. Der komplexe, experimentelle Umgang mit Form und Farbe, deren maximale Entgrenzung Palermo sucht, ist in all seinen Schaffensphasen spürbar. Palermo hat Malerei und Objektkunst zusammen gedacht, neue Formate entwickelt, minimalistische Wandgemälde geschaffen und mit seinen Stoff- und Metallbildern neue Bildträger erschlossen.

Palermos letzte Werkphase (1974–1977) – Serielle Mehrteiligkeit auf Metall als Essenz und Höhepunkt seines Schaffens

Das kleine malerische Œuvre, das Palermo 1977 der Nachwelt hinterlassen hat, lässt sich insgesamt in drei Schaffensphasen untergliedern: Im Frühwerk (1962–1967), das während seiner Studienzeit an der Kunstakademie Düsseldorf entsteht, beginnt Palermo die Möglichkeiten der malerischen Mittel in Form von Leinwand-, Objekt- und ersten Stoffbildern auszuloten. Eine zweite Schaffensphase umfasst die Jahre 1968–1973, in der er die Malerei in seinen Stoffbildern sowie seinen raumgreifenden Wandbildern weiter in Richtung einer reinen Färbung oder eines reinen Anstrichs minimalisiert und in den Raum weitet. Palermos zentrales Bestreben ist dabei die Befreiung der Farbe aus ihren formalen wie materiellen Begrenzungen der Form und des Bildträgers. Neben monochromen, geometrischen Wandgestaltungen, die heute leider fast alle nicht mehr erhalten sind, entstehen in dieser Zeit "shaped canvases" und mehrteilige Wandobjekte, die deutliche Parallelen zum zeitgleichen Schaffen der amerikanischen Minimal Art und des Hard Edge zeigen. Wie etwa Frank Stella, Barnett Newman, Brice Marden oder Walter de Maria versucht auch Palermo in den 1960er Jahren die formalen Grenzen des klassischen Tafelbildes hinter sich zu lassen und Kunst und Raum in Beziehung zu denken.

Palermo, der in diesen Jahren auch Barkeeper im legendären Düsseldorfer Künstlerlokal Creamcheese war und Nächte lang nur Flipper spielte, entwickelt reduzierte künstlerische Schöpfungen, die, teils im Riesenformat, teils objekthaft, teils direkt auf die Wand gemalt, in Interaktion mit dem sie umgebenden Raum treten.

Es folgt Palermos letzte, reife und teils in den USA entstandene Schaffensphase von 1974 bis zu seinem frühen Tod 1977, aus der unsere beiden Gemälde auf Aluminium stammen. Wie Atelierfotos seines Künstlerfreundes Imi Knoebel belegen, sind es die letzten beiden Werke, die Palermo vor seiner Abreise auf die Malediven geschaffen hat.

Palermos letzte Werkphase gilt als der Höhepunkt seines komprimierten Werkes, sie bildet die Summe alles Vorangegangenen. Palermo arbeitet nun fast ausschließlich mehrteilig und es entstehen seine ersten multiplen Malereien auf Stahl und anschließend auf dünnen, scheinbar vor der Wand schwebenden Aluminiumplatten. In diesen, auf dem internationalen Kunstmarkt äußerst selten angebotenen, progressiven Schöpfungen ist es Palermo durch die Härte und Undurchlässigkeit des Bildträgers erstmals gelungen, den Eigenwert der Farbe in maximaler Befreiung von Wand und Bildträger zu inszenieren. Palermo hat in diesen Werken sein Bestreben nach der Entgrenzung der Farbe auf die Spitze getrieben und technisch wie formal etwas vollkommen Neues gewagt. Dies sollte für das spätere Schaffen Imi Knoebels, Gerhard Richters oder Günther Förgs in zentraler Weise prägend sein. Die präzis definierte Abfolge von Bild und Wand kann als Rhythmus begriffen werden, der Farbfläche und immateriellen Raum miteinander verknüpft. Zentrale Anregungen hat Palermo hier aus der amerikanischen Jazzmusik und seiner Begeisterung für Thelonious Monk und Stevie Wonder gewonnen. Mit Metallbildern ist Palermo 1975 auf der XIII. Biennale in São Paulo vertreten. 1976 – direkt vor Entstehung der vorliegenden Arbeiten – inszeniert Palermo ein mehrteiliges Werk im Deutschen Pavillon auf der XXXVII. Biennale in Venedig: Palermo ist damals auf dem Höhepunkt seines Schaffens, das wenig später mit seinem bis heute rätselhaften Tod auf der Malediven-Insel Kurumba ein abruptes Ende finden sollte.

Bereits mit Blick auf die erste Palermo-Ausstellung in der Galerie Heiner Friedrich und Dahlem in München (1966) hat Franz Dahlem gerade mit Blick auf die Mehrteiligkeit den vollkommen neuartigen Charakter von Palermos Malerei betont: "Und dann kam die Ausstellung, die sich von unseren 15 vorherigen stark unterschied. Palermo hatte seine Sachen durch die Spedition nach München schicken lassen. Sie lagen unausgepackt in der Galerie herum. Zum Teil waren es ja mehrteilige Arbeiten, die wir allein nie hätten installieren können. Denn wir hatten gar nicht gewußt, dass ein Kunstwerk mehrteilig sein kann, das gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. [...] Es waren ja keine Altargemälde, sondern es waren monochrome oder abstrakte Arbeiten, die mehrteilig waren." (zit. nach: Digne M, Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 118f.).

Rhythmisierte Farbklänge von schwebender Leichtigkeit – Aufbruch in eine neue Werkphase vor Palermos plötzlichem Tod

"Bei zwei Serien auf kleinen Aluminiumtafeln hat Palermo offensichtlich etwas Neues begonnen. Offene, durchlässige, fast wolkige Farberscheinungen, wie er sie bisher nur als 'Zeichnung' auf dem Papier realisiert hat, agieren mit Bezug auf die festen Tafeln. Eine vierteilige Serie hebt den weißen Bildgrund mit je zwei schmalen schwarzen Randstreifen von der Wand ab; gelb dringt hauchartig und zugleich als gewinkelte Form in dieses Weiß ein. Es beginnt zu leuchten und die gemeinsame Helligkeit gerät in Bewegung […] Das Ungreifbare wird sinnliche Energie. Es gibt in dieser Serie keine horizontal durchlaufenden Korrespondenzen mehr wie bei allen bisherigen Metallbildern, sondern ein immer ähnliches Entstehen und Entschwinden, das zugleich immer anderes ist. […] Eine zweite Folge ist noch ungewöhnlicher; sie besteht aus acht kleinen Tafeln, die vollflächig mit zitronigem Gelb über weißer Grundierung bemalt sind. Die ersten vier zeigen in diesem Gelb wie hingewehte, breite grüne Pinselstriche, die anderen vier haben keine weitere Bemalung. Die sich andeutenden grünen Formen halten eine präzise Balance zwischen hauchartiger Durchlässigkeit und Deutlichkeit - als Diagonale, als Horizontale, als stehende Rechteckfläche, als vertikale Halbierung. […] Das Grün schwebt davor, taucht ein und kommt aus ihm hervor; es ist die Stimme, die sich bewegt. Es gibt bei Palermo keine vergleichbare Arbeit [...] man spürt in diesen Werken einen neuen Ansatz, lichthafte Farbe, ganz mühelos sich andeutend, eine Befreiung – vielleicht." (Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27)

Schwebend und ausgesprochen filigran ist der Charakter dieser Farbtafeln, die in ihrer fein orchestrierten Abfolge zu einem wunderbaren Farbklang verschmelzen, der die spirituelle Kraft der Farbe erfahrbar werden lässt. Wie dahingeweht, geradezu flüchtig im Format schwebend erscheinen die in "Untitled (4-teilig)" kraftvoll auf die weiße Grundierung gesetzten Pinselhiebe in Zitronengelb: Wären da nicht die feinen, formgebenden Randstreifen in Schwarz, die Palermo im rhythmischen Wechsel jeweils rechts und links oder oben und unten angebracht hat, würden die aufsteigenden Formationen in leuchtendem Gelb wie sanft schwebende Ballons frei über den Bildgrund und weit über dessen Grenzen hinausschweben.

Die strenge horizontale und vertikale Gliederung mithilfe der feinen Randstreifen lässt noch klare stilistische Bezüge zu den vorangegangenen, streng geometrischen, aus der suprematistischen Malerei Malewitschs und des amerikanischen Hard Edge entwickelten Arbeiten erkennen. Durch die Ausschnitthaftigkeit und schwebende Balance jedoch entsteht die Fiktion von sanfter Bewegung der Farbe, scheinbar festgehalten in einem flüchtigen Moment.

Wie flüchtig dahingeweht erscheint auch in der zweiten, 8-teiligen Komposition auf Aluminium die Farbe: das vollflächig auf die weiße Grundierung gesetzte zitronige Gelb, das auf den ersten vier Tafeln noch von breiten Pinselstrichen in sanftem Grün durchzogen wird, in deren Duktus sich noch die horizontale, vertikale und diagonale Gliederung der vorangegangenen, streng geometrischen Arbeiten erkennen lassen. Gerade durch die Gegenüberstellung dieser Tafeln mit den vier monochromen ergibt sich das Empfinden einer spannungsvollen Leere, des Bewusstseins für die Abwesenheit von Form, die auf den zitronengelben Tafeln wie aus dem Formatausschnitt herausgeweht erscheint. In der genau definierten Abfolge der acht Tafeln wirken jene vier gleich einer spannungsvollen Pause in der Musik, ein Nachhall der Farbe, der mit minimalen Mitteln maximale Wirkung und Aufmerksamkeit im Raum entfaltet. Wer etwa einmal Stevie Wonders genialen Song "Happier than the morning sun" gehört hat, der 1974 in New York zu den damaligen Lieblingssongs von Blinky Palermo gehörte, weiß wie wirkungsvoll dieses Stilmittel auch in der zeitgenössischen amerikanischen Musikszene zum Einsatz kommen konnte, für die Blinky Palermo sich so sehr begeistert hat. Anders als für Kandinsky, der seine Inspiration für seine abstrakten Kompositionen auch in der Musik fand, ist für Palermo nicht belegt, dass er Synästhet war, das heißt, dass Töne auch optische Wahrnehmungen von Farben und Formen bei ihm hervorgerufen haben. Aber dennoch wirken diese beiden letzten mehrteiligen Schöpfungen Palermos, von denen durch ihren nun auf die Spitze getriebenen, hauchartig-flüchtigen Charakter eine ganz besondere Faszination ausgeht, wie sichtbar gewordene Klänge, die mit ihrer geradezu spirituell anmutenden Aura den ganzen Raum erfüllen.

Auf dünne, vor der Wand schwebende Aluminiumtafeln gesetzt, scheint sich die Materialität des Bildträgers aufzulösen und sich die vom Bildgrund emanzipierte Farbe in den umgebenden Raum auszubreiten. Die von Palermo durch die Nummerierung verso präzise definierte Abfolge von Bild und Wand ergibt einen optischen Rhythmus, der Farbe und Raum spielerisch miteinander verknüpft. Für diese rhythmisierte Mehrteiligkeit und für die duktusbasierte Monochromie, die in diesen letzten beiden Gemälden Palermos verstärkt an Bedeutung gewinnt, hat die Malerei des Amerikaners Robert Ryman sicherlich zentrale Anregungen geliefert. Ryman war bereits 1972 gemeinsam mit Palermo auf der documenta 5 vertreten und sein duktusgetragenes Schaffen muss für Palermo im Zuge seines Amerika-Aufenthaltes (1974–1976) nochmals an Bedeutung gewonnen haben.

Palermo hätte seinen Aufbruch zu neuem Ausdruck künstlerisch wohl kaum besser definieren können, als er es in diesen herausragenden Schöpfungen sanft und doch kraftvoll getan hat. Von seiner Reise auf die Malediven sollte der junge Künstler nicht mehr zurückkehren. Diese beiden herausragenden, mehrteiligen Kompositionen auf Aluminium sind somit die letzten Werke dieses vollkommen unangepassten, progressiven Ausnahmekünstlers. Palermo hat sie noch kurz vor seiner Abreise zu seiner Freundin Babett auf die Malediven-Insel Kurumba in seinem Düsseldorfer Atelier gemalt, die grün-gelbe 8-teilige Komposition – wie auch eine entsprechend gewidmete, mehrteilige Papierarbeit im Museum of Modern Art, New York – für Babett, wie Babett Scobel selbst rückblickend festgehalten hat: "Wir sind [...] ins Hotel gefahren. Wir legten uns dort aufs Bett, und Blinky erzählte mir von seiner Reise, dem Zwischenaufenthalt in Karatschi, von den großen menschlichen Enttäuschungen, die er in den letzten Tagen erfahren hatte. Er sprach davon, dass er für mich gerade ein grün-gelbes, mehrteiliges Bild gemalt hatte. Und er schilderte mir sehr eindringlich den Besuch von Franz Dahlem. Danach ist es uns besser gegangen und wir sind ans Meer. Blinky trug eine Badehose, die mit Dollarnoten bedruckt war." (Babett Scobel, in: Digne M. Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 46.)

Palermo hatte Babett erst 1976 kennengelernt und mit ihr nach der Trennung von seiner Frau Kerstin und seiner kurzen Beziehung zu der ebenfalls in New York lebenden amerikanischen Malerin Robin Bruch noch einmal einen für ihn mutigen Neuanfang in einer festen Beziehung gewagt. Es überrascht also nicht, dass die Dynamik, Spontanität und Leichtigkeit der Bildsprache, die geschlossene Massivität und Dichte der vorangegangenen Arbeiten hinter sich lässt und deutliche Parallelen u. a. zu seiner in New York entstandenen Werkfolge auf Papier "Happier than the morning sun (to Stevie Wonder)" (1974, Privatsammlung Süddeutschland (ebenfalls in dieser Auktion angeboten) sowie u. a. 1975, Tate Modern, London) oder "Ohne Titel (Für Babette)" (1976, Museum of Modern Art, New York) aufweist.

Was noch hätte folgen können in Palermos Schaffen, lässt sich nur vermuten: Die beiden vorliegenden, von aller formalen Strenge befreiten, mehrteiligen Gemälde auf Aluminium sind der kraftvolle Beginn eines neuen Kapitels. Die in der Palermo-Forschung diskutierte Frage jedoch, ob insbesondere die 8-teilige Arbeit möglicherweise noch nicht ganz abgeschlossen ist, muss, wie auch die genaue Ursache für Palermos plötzlichen Tod auf der Malediven-Insel Kurumba, eines der Rätsel um Palermo bleiben. Hätte er hier möglicherweise nach seiner Rückkehr noch einmal ansetzen wollen? Diese Frage wird wohl unbeantwortet bleiben müssen, denn allein das Fehlen einer Signatur liefert hierfür keinen Hinweis, da Palermo mehrfach unsignierte Arbeiten direkt oder auch über die Galerie Heiner Friedrich veräußert und damit für fertig befunden hat. Fast ein Viertel der insgesamt 200 Gemälde, die im Werkverzeichnis von Thordis Moeller gelistet sind, trägt keine Signatur. Hätte Palermo es also hier nach seiner Rückkehr von den Malediven für nötig befunden noch einmal Hand an zu legen? Wir wissen es nicht und wahrscheinlich hätte Palermo selbst diese Frage vor seiner Abreise nicht beantworten können. "Who knows the beginning and who knows the end" (1976) lautet der vielsagende Werktitel einer seiner späten, mehrteiligen Papierarbeiten und Palermo könnte keinen besseren Titel für sein gesamtes Œuvre wählen, das sich durch einen offenen Schaffensprozess auszeichnet, der "vollendet sein [kann], obwohl alle Formen wie unfertig wirken, und umgekehrt hat Palermo fertig erscheinende Bilder doch immer wieder übermalt." (Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27). Selbst Palermos plötzlicher, viel zu früher Tod mit erst 33 Jahren, der kurz nach Entstehung der vorliegen Arbeit dem gesamten Œuvre ein abruptes Ende setzt, fügt sich damit letztlich stimmig ein in ein faszinierendes künstlerisches Schaffen, das sich sowohl im Einzelnen als auch in seiner Gesamtheit jeglicher rationalen Planbarkeit entzieht und uns gerade deshalb bis heute mit seiner einzigartigen Aura fesselt.

Mythos Palermo – Es hätte noch so viel Bedeutendes folgen können …

Blinky Palermo und sein Werk sind heute ein internationaler Mythos. Er ist das viel zu früh verstorbene Ausnahmetalent, seine Unangepasstheit und seine enorme schöpferische Kraft bildeten ein künstlerisches Potenzial, von dem noch hätte so viel Bedeutendes kommen können. Diese beiden kraftvoll-befreiten mehrteiligen Werke sind der Aufbruch in eine neue Werkphase und damit die einzigen Gemälde Palermos, die eine Art Ausblick liefern, auf das, was da noch hätte folgen sollen: eine schwebende Leichtigkeit, die bereits Palermos mehrteilige Arbeiten auf Papier dieser Werkphase auszeichnet, und die es Palermo in seinen beiden letzten Gemälden erstmals gelingt, auch ins Medium der Malerei zu übertragen. Der Kunsthändler Franz Dahlem, der ab 1964 mit Palermo befreundet war, hat rückblickend betont, dass die Zeit für Palermos revolutionäres Œuvre einfach noch nicht gekommen war, dass er seiner Zeit und dem Kunstwollen der damaligen Gesellschaft in tragischer Weise voraus gewesen ist: "Deswegen haben wir in Deutschland diese Tragödie, dass unsere wichtigen und bedeutenden Künstler oft sehr früh sterben. Da sagt man dann, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen, oder Palermo ist in Sri Lanka gestorben wegen irgendwas. Da wird dann herumgerätselt warum, wegen Drogen oder sowas. Jimmy Hendrix oder Janis Joplin sind gestorben, weil sie einen dicken Schuß genommen haben – alles Quatsch! Sie sind wieder weggenommen worden [...] weil nicht genügend Kraft da war in dieser Gesellschaft [...]." (zit. nach: Digne M. Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 127).

Palermos progressive Bildideen müssen erlebt werden. Ihre fesselnde, stille und doch raumfüllende Aura und Strahlkraft wird allein vor den Originalen spürbar. Sie sind, wie es der Kunsthistoriker und Museumsdirektor Dieter Ronte einmal sehr treffend beschrieben hat, "der Stolz, der in anderen Nationen zu großen Museen geführt hätte. Umso tragischer ist die Verkürzung des Lebens, die relativ kleine Zahl an Werken, die aber auch bei anderen Genies in unserem Jahrhundert [...] immer wieder aufzeigen, daß die Komprimierungen zu geistigen Ergebnissen führen, die sich sonst vielleicht verwässert hätten." (Dieter Ronte, 1994, zit. nach: Palermo. Bilder, Objekte, Zeichnungen, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bonn, Bonn 1995, S. 11)

Heute sind Palermos mehrteilige Schöpfungen dieser herausragenden Schaffensphase Teil wichtiger internationaler Museumssammlungen, u. a. des Museum of Modern Art, New York, der Tate Modern, London, und des Dia Center for Arts, New York, sowie des Museum Ludwig, Köln. Seine beiden letzten, leuchtend gelben, mehrteiligen Gemälde auf Metall wurden zuletzt 2021/22 im Rahmen der umfangreichen Wanderausstellung "Beuys + Palermo" (Tokio/Osaka) der internationalen Kunstwelt präsentiert. [JS]

Klein und von herausragender kunsthistorischer Bedeutung ist das Œuvre, das Blinky Palermo in den 15 Jahren vor seinem plötzlichen Tod mit erst 33 Jahren geschaffen hat. 1977 stirbt Palermo während einer Reise mit seiner Freundin Babett auf die Malediveninsel Kurumba. Bis dahin hat er ein mutiges Werk geschaffen, dessen stilistische und formale Progressivität nicht nur für herausragende Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation, wie Gerhard Richter oder Imi Knoebel, sondern auch für die nachfolgende Künstlergenerationen prägend war. Palermo, der eigentlich Peter Heisterkamp hieß, wurde 1964 kurz nach seinem Eintritt in die Beuys-Klasse an der Kunstakademie Düsseldorf aufgrund seines lässigen Auftretens mit Sonnenbrille und Lederjacke und seiner angeblichen Ähnlichkeit zu dem mafiösen amerikanischen Boxmanager Frank "Blinky" Palermo zunächst für seine Kommilitonen und bald darauf für alle zu Blinky Palermo. Bereits 1964 überwindet Palermo mit dem gut zwei Meter hohen, schmalen bemalten Stab "Ohne Titel" seine studentischen Experimente und schafft aus dem Stand eine mutige Definition seines neuartigen Bildbegriffes. "Es ist eine Provokation: Die Farbe verhält sich wie in einem Gemälde, aber das Objekt lässt ihr keinen Platz, als ein 'Bild' zu wirken." (Erich Franz, Palermo – Freiheit des Sehens, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 15). 1965 stellt er erstmals unter dem Künstlernamen Blinky Palermo aus, und noch bevor er 1967 das Studium abschließt finden erste Einzelausstellungen statt. 1972 folgt seine Ausstellungsbeteiligung auf der documenta 5 in Kassel, auf der unter anderem auch der Amerikaner Robert Ryman mit frühen monochrom-strukturierten Arbeiten vertreten ist. Während Palermos kurzes Leben äußerst intensiv und rastlos war, er keine Gelegenheit und vor allem keine Party auslassen konnte, zeichnet sich sein Werk von Beginn an durch eine faszinierende Geschlossenheit und Stringenz aus. Der komplexe, experimentelle Umgang mit Form und Farbe, deren maximale Entgrenzung Palermo sucht, ist in all seinen Schaffensphasen spürbar. Palermo hat Malerei und Objektkunst zusammen gedacht, neue Formate entwickelt, minimalistische Wandgemälde geschaffen und mit seinen Stoff- und Metallbildern neue Bildträger erschlossen.

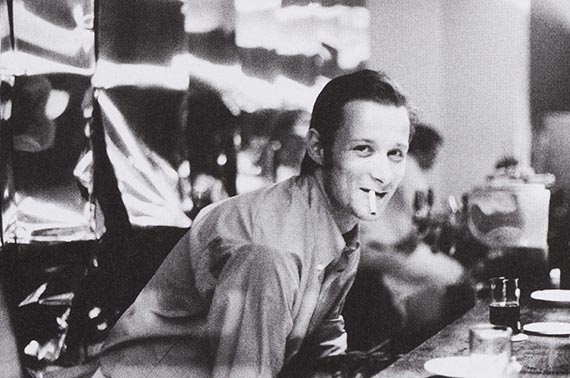

Blinky Palermo in der legendären Düsseldorfer Szenekneipe Creamcheese (1967-76), in der er seit 1967 als Barkeeper arbeitet. Foto: Gerhard Richter. © Gerhard Richter, Gerhard Richter Archiv, Köln.

Palermos letzte Werkphase (1974–1977) – Serielle Mehrteiligkeit auf Metall als Essenz und Höhepunkt seines Schaffens

Das kleine malerische Œuvre, das Palermo 1977 der Nachwelt hinterlassen hat, lässt sich insgesamt in drei Schaffensphasen untergliedern: Im Frühwerk (1962–1967), das während seiner Studienzeit an der Kunstakademie Düsseldorf entsteht, beginnt Palermo die Möglichkeiten der malerischen Mittel in Form von Leinwand-, Objekt- und ersten Stoffbildern auszuloten. Eine zweite Schaffensphase umfasst die Jahre 1968–1973, in der er die Malerei in seinen Stoffbildern sowie seinen raumgreifenden Wandbildern weiter in Richtung einer reinen Färbung oder eines reinen Anstrichs minimalisiert und in den Raum weitet. Palermos zentrales Bestreben ist dabei die Befreiung der Farbe aus ihren formalen wie materiellen Begrenzungen der Form und des Bildträgers. Neben monochromen, geometrischen Wandgestaltungen, die heute leider fast alle nicht mehr erhalten sind, entstehen in dieser Zeit "shaped canvases" und mehrteilige Wandobjekte, die deutliche Parallelen zum zeitgleichen Schaffen der amerikanischen Minimal Art und des Hard Edge zeigen. Wie etwa Frank Stella, Barnett Newman, Brice Marden oder Walter de Maria versucht auch Palermo in den 1960er Jahren die formalen Grenzen des klassischen Tafelbildes hinter sich zu lassen und Kunst und Raum in Beziehung zu denken.

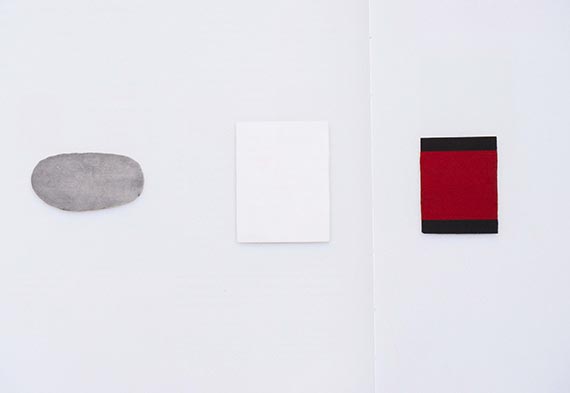

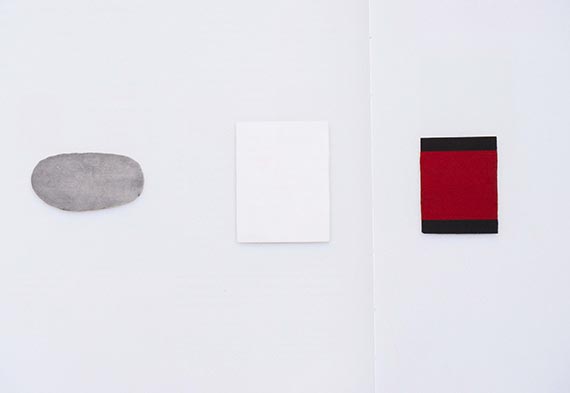

Blinky Palermo, Für J. Beuys, 1964-1976 (unvollendet), Acryl auf Leinwand und Aluminium, MKM Museum Küppersmühle für Modere Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Palermo, der in diesen Jahren auch Barkeeper im legendären Düsseldorfer Künstlerlokal Creamcheese war und Nächte lang nur Flipper spielte, entwickelt reduzierte künstlerische Schöpfungen, die, teils im Riesenformat, teils objekthaft, teils direkt auf die Wand gemalt, in Interaktion mit dem sie umgebenden Raum treten.

Es folgt Palermos letzte, reife und teils in den USA entstandene Schaffensphase von 1974 bis zu seinem frühen Tod 1977, aus der unsere beiden Gemälde auf Aluminium stammen. Wie Atelierfotos seines Künstlerfreundes Imi Knoebel belegen, sind es die letzten beiden Werke, die Palermo vor seiner Abreise auf die Malediven geschaffen hat.

Palermos Atelier in Düsseldorf, 1977, fotografiert von Imi Knoebel unmittelbar nach Palermos Tod. An den Wänden neben Palermos „To the people to New York City“ die vorliegenden beiden letzten Gemälde „Untitled (4teilig)“ und „Untitled (8teilig)“. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Palermos Atelier in Düsseldorf, 1977, fotografiert von Imi Knoebel unmittelbar nach Palermos Tod. An den Wänden neben Palermos „To the people to New York City“ die vorliegenden beiden letzten Gemälde „Untitled (4teilig)“ und „Untitled (8teilig)“. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Palermos letzte Werkphase gilt als der Höhepunkt seines komprimierten Werkes, sie bildet die Summe alles Vorangegangenen. Palermo arbeitet nun fast ausschließlich mehrteilig und es entstehen seine ersten multiplen Malereien auf Stahl und anschließend auf dünnen, scheinbar vor der Wand schwebenden Aluminiumplatten. In diesen, auf dem internationalen Kunstmarkt äußerst selten angebotenen, progressiven Schöpfungen ist es Palermo durch die Härte und Undurchlässigkeit des Bildträgers erstmals gelungen, den Eigenwert der Farbe in maximaler Befreiung von Wand und Bildträger zu inszenieren. Palermo hat in diesen Werken sein Bestreben nach der Entgrenzung der Farbe auf die Spitze getrieben und technisch wie formal etwas vollkommen Neues gewagt. Dies sollte für das spätere Schaffen Imi Knoebels, Gerhard Richters oder Günther Förgs in zentraler Weise prägend sein. Die präzis definierte Abfolge von Bild und Wand kann als Rhythmus begriffen werden, der Farbfläche und immateriellen Raum miteinander verknüpft. Zentrale Anregungen hat Palermo hier aus der amerikanischen Jazzmusik und seiner Begeisterung für Thelonious Monk und Stevie Wonder gewonnen. Mit Metallbildern ist Palermo 1975 auf der XIII. Biennale in São Paulo vertreten. 1976 – direkt vor Entstehung der vorliegenden Arbeiten – inszeniert Palermo ein mehrteiliges Werk im Deutschen Pavillon auf der XXXVII. Biennale in Venedig: Palermo ist damals auf dem Höhepunkt seines Schaffens, das wenig später mit seinem bis heute rätselhaften Tod auf der Malediven-Insel Kurumba ein abruptes Ende finden sollte.

Bereits mit Blick auf die erste Palermo-Ausstellung in der Galerie Heiner Friedrich und Dahlem in München (1966) hat Franz Dahlem gerade mit Blick auf die Mehrteiligkeit den vollkommen neuartigen Charakter von Palermos Malerei betont: "Und dann kam die Ausstellung, die sich von unseren 15 vorherigen stark unterschied. Palermo hatte seine Sachen durch die Spedition nach München schicken lassen. Sie lagen unausgepackt in der Galerie herum. Zum Teil waren es ja mehrteilige Arbeiten, die wir allein nie hätten installieren können. Denn wir hatten gar nicht gewußt, dass ein Kunstwerk mehrteilig sein kann, das gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. [...] Es waren ja keine Altargemälde, sondern es waren monochrome oder abstrakte Arbeiten, die mehrteilig waren." (zit. nach: Digne M, Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 118f.).

Blinky Palermo, 4 White Forms (4-teilig), 1975, Acryl auf Aluminium, Museum of Modern Art, New York. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Rhythmisierte Farbklänge von schwebender Leichtigkeit – Aufbruch in eine neue Werkphase vor Palermos plötzlichem Tod

"Bei zwei Serien auf kleinen Aluminiumtafeln hat Palermo offensichtlich etwas Neues begonnen. Offene, durchlässige, fast wolkige Farberscheinungen, wie er sie bisher nur als 'Zeichnung' auf dem Papier realisiert hat, agieren mit Bezug auf die festen Tafeln. Eine vierteilige Serie hebt den weißen Bildgrund mit je zwei schmalen schwarzen Randstreifen von der Wand ab; gelb dringt hauchartig und zugleich als gewinkelte Form in dieses Weiß ein. Es beginnt zu leuchten und die gemeinsame Helligkeit gerät in Bewegung […] Das Ungreifbare wird sinnliche Energie. Es gibt in dieser Serie keine horizontal durchlaufenden Korrespondenzen mehr wie bei allen bisherigen Metallbildern, sondern ein immer ähnliches Entstehen und Entschwinden, das zugleich immer anderes ist. […] Eine zweite Folge ist noch ungewöhnlicher; sie besteht aus acht kleinen Tafeln, die vollflächig mit zitronigem Gelb über weißer Grundierung bemalt sind. Die ersten vier zeigen in diesem Gelb wie hingewehte, breite grüne Pinselstriche, die anderen vier haben keine weitere Bemalung. Die sich andeutenden grünen Formen halten eine präzise Balance zwischen hauchartiger Durchlässigkeit und Deutlichkeit - als Diagonale, als Horizontale, als stehende Rechteckfläche, als vertikale Halbierung. […] Das Grün schwebt davor, taucht ein und kommt aus ihm hervor; es ist die Stimme, die sich bewegt. Es gibt bei Palermo keine vergleichbare Arbeit [...] man spürt in diesen Werken einen neuen Ansatz, lichthafte Farbe, ganz mühelos sich andeutend, eine Befreiung – vielleicht." (Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27)

Schwebend und ausgesprochen filigran ist der Charakter dieser Farbtafeln, die in ihrer fein orchestrierten Abfolge zu einem wunderbaren Farbklang verschmelzen, der die spirituelle Kraft der Farbe erfahrbar werden lässt. Wie dahingeweht, geradezu flüchtig im Format schwebend erscheinen die in "Untitled (4-teilig)" kraftvoll auf die weiße Grundierung gesetzten Pinselhiebe in Zitronengelb: Wären da nicht die feinen, formgebenden Randstreifen in Schwarz, die Palermo im rhythmischen Wechsel jeweils rechts und links oder oben und unten angebracht hat, würden die aufsteigenden Formationen in leuchtendem Gelb wie sanft schwebende Ballons frei über den Bildgrund und weit über dessen Grenzen hinausschweben.

Die strenge horizontale und vertikale Gliederung mithilfe der feinen Randstreifen lässt noch klare stilistische Bezüge zu den vorangegangenen, streng geometrischen, aus der suprematistischen Malerei Malewitschs und des amerikanischen Hard Edge entwickelten Arbeiten erkennen. Durch die Ausschnitthaftigkeit und schwebende Balance jedoch entsteht die Fiktion von sanfter Bewegung der Farbe, scheinbar festgehalten in einem flüchtigen Moment.

Blinky Palermo, Untitled, 1977, Acryl auf Aluminium, Privatsammlung Deutschland, ebenfalls in unserem unserem Evening Sale angeboten.

Wie flüchtig dahingeweht erscheint auch in der zweiten, 8-teiligen Komposition auf Aluminium die Farbe: das vollflächig auf die weiße Grundierung gesetzte zitronige Gelb, das auf den ersten vier Tafeln noch von breiten Pinselstrichen in sanftem Grün durchzogen wird, in deren Duktus sich noch die horizontale, vertikale und diagonale Gliederung der vorangegangenen, streng geometrischen Arbeiten erkennen lassen. Gerade durch die Gegenüberstellung dieser Tafeln mit den vier monochromen ergibt sich das Empfinden einer spannungsvollen Leere, des Bewusstseins für die Abwesenheit von Form, die auf den zitronengelben Tafeln wie aus dem Formatausschnitt herausgeweht erscheint. In der genau definierten Abfolge der acht Tafeln wirken jene vier gleich einer spannungsvollen Pause in der Musik, ein Nachhall der Farbe, der mit minimalen Mitteln maximale Wirkung und Aufmerksamkeit im Raum entfaltet. Wer etwa einmal Stevie Wonders genialen Song "Happier than the morning sun" gehört hat, der 1974 in New York zu den damaligen Lieblingssongs von Blinky Palermo gehörte, weiß wie wirkungsvoll dieses Stilmittel auch in der zeitgenössischen amerikanischen Musikszene zum Einsatz kommen konnte, für die Blinky Palermo sich so sehr begeistert hat. Anders als für Kandinsky, der seine Inspiration für seine abstrakten Kompositionen auch in der Musik fand, ist für Palermo nicht belegt, dass er Synästhet war, das heißt, dass Töne auch optische Wahrnehmungen von Farben und Formen bei ihm hervorgerufen haben. Aber dennoch wirken diese beiden letzten mehrteiligen Schöpfungen Palermos, von denen durch ihren nun auf die Spitze getriebenen, hauchartig-flüchtigen Charakter eine ganz besondere Faszination ausgeht, wie sichtbar gewordene Klänge, die mit ihrer geradezu spirituell anmutenden Aura den ganzen Raum erfüllen.

Auf dünne, vor der Wand schwebende Aluminiumtafeln gesetzt, scheint sich die Materialität des Bildträgers aufzulösen und sich die vom Bildgrund emanzipierte Farbe in den umgebenden Raum auszubreiten. Die von Palermo durch die Nummerierung verso präzise definierte Abfolge von Bild und Wand ergibt einen optischen Rhythmus, der Farbe und Raum spielerisch miteinander verknüpft. Für diese rhythmisierte Mehrteiligkeit und für die duktusbasierte Monochromie, die in diesen letzten beiden Gemälden Palermos verstärkt an Bedeutung gewinnt, hat die Malerei des Amerikaners Robert Ryman sicherlich zentrale Anregungen geliefert. Ryman war bereits 1972 gemeinsam mit Palermo auf der documenta 5 vertreten und sein duktusgetragenes Schaffen muss für Palermo im Zuge seines Amerika-Aufenthaltes (1974–1976) nochmals an Bedeutung gewonnen haben.

Palermo hätte seinen Aufbruch zu neuem Ausdruck künstlerisch wohl kaum besser definieren können, als er es in diesen herausragenden Schöpfungen sanft und doch kraftvoll getan hat. Von seiner Reise auf die Malediven sollte der junge Künstler nicht mehr zurückkehren. Diese beiden herausragenden, mehrteiligen Kompositionen auf Aluminium sind somit die letzten Werke dieses vollkommen unangepassten, progressiven Ausnahmekünstlers. Palermo hat sie noch kurz vor seiner Abreise zu seiner Freundin Babett auf die Malediven-Insel Kurumba in seinem Düsseldorfer Atelier gemalt, die grün-gelbe 8-teilige Komposition – wie auch eine entsprechend gewidmete, mehrteilige Papierarbeit im Museum of Modern Art, New York – für Babett, wie Babett Scobel selbst rückblickend festgehalten hat: "Wir sind [...] ins Hotel gefahren. Wir legten uns dort aufs Bett, und Blinky erzählte mir von seiner Reise, dem Zwischenaufenthalt in Karatschi, von den großen menschlichen Enttäuschungen, die er in den letzten Tagen erfahren hatte. Er sprach davon, dass er für mich gerade ein grün-gelbes, mehrteiliges Bild gemalt hatte. Und er schilderte mir sehr eindringlich den Besuch von Franz Dahlem. Danach ist es uns besser gegangen und wir sind ans Meer. Blinky trug eine Badehose, die mit Dollarnoten bedruckt war." (Babett Scobel, in: Digne M. Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 46.)

Palermo hatte Babett erst 1976 kennengelernt und mit ihr nach der Trennung von seiner Frau Kerstin und seiner kurzen Beziehung zu der ebenfalls in New York lebenden amerikanischen Malerin Robin Bruch noch einmal einen für ihn mutigen Neuanfang in einer festen Beziehung gewagt. Es überrascht also nicht, dass die Dynamik, Spontanität und Leichtigkeit der Bildsprache, die geschlossene Massivität und Dichte der vorangegangenen Arbeiten hinter sich lässt und deutliche Parallelen u. a. zu seiner in New York entstandenen Werkfolge auf Papier "Happier than the morning sun (to Stevie Wonder)" (1974, Privatsammlung Süddeutschland (ebenfalls in dieser Auktion angeboten) sowie u. a. 1975, Tate Modern, London) oder "Ohne Titel (Für Babette)" (1976, Museum of Modern Art, New York) aufweist.

Was noch hätte folgen können in Palermos Schaffen, lässt sich nur vermuten: Die beiden vorliegenden, von aller formalen Strenge befreiten, mehrteiligen Gemälde auf Aluminium sind der kraftvolle Beginn eines neuen Kapitels. Die in der Palermo-Forschung diskutierte Frage jedoch, ob insbesondere die 8-teilige Arbeit möglicherweise noch nicht ganz abgeschlossen ist, muss, wie auch die genaue Ursache für Palermos plötzlichen Tod auf der Malediven-Insel Kurumba, eines der Rätsel um Palermo bleiben. Hätte er hier möglicherweise nach seiner Rückkehr noch einmal ansetzen wollen? Diese Frage wird wohl unbeantwortet bleiben müssen, denn allein das Fehlen einer Signatur liefert hierfür keinen Hinweis, da Palermo mehrfach unsignierte Arbeiten direkt oder auch über die Galerie Heiner Friedrich veräußert und damit für fertig befunden hat. Fast ein Viertel der insgesamt 200 Gemälde, die im Werkverzeichnis von Thordis Moeller gelistet sind, trägt keine Signatur. Hätte Palermo es also hier nach seiner Rückkehr von den Malediven für nötig befunden noch einmal Hand an zu legen? Wir wissen es nicht und wahrscheinlich hätte Palermo selbst diese Frage vor seiner Abreise nicht beantworten können. "Who knows the beginning and who knows the end" (1976) lautet der vielsagende Werktitel einer seiner späten, mehrteiligen Papierarbeiten und Palermo könnte keinen besseren Titel für sein gesamtes Œuvre wählen, das sich durch einen offenen Schaffensprozess auszeichnet, der "vollendet sein [kann], obwohl alle Formen wie unfertig wirken, und umgekehrt hat Palermo fertig erscheinende Bilder doch immer wieder übermalt." (Erich Franz, in: Palermo – who knows the beginning and who knows the end?, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Kunstmuseum St. Gallen, 2011, S. 27). Selbst Palermos plötzlicher, viel zu früher Tod mit erst 33 Jahren, der kurz nach Entstehung der vorliegen Arbeit dem gesamten Œuvre ein abruptes Ende setzt, fügt sich damit letztlich stimmig ein in ein faszinierendes künstlerisches Schaffen, das sich sowohl im Einzelnen als auch in seiner Gesamtheit jeglicher rationalen Planbarkeit entzieht und uns gerade deshalb bis heute mit seiner einzigartigen Aura fesselt.

Mythos Palermo – Es hätte noch so viel Bedeutendes folgen können …

Blinky Palermo und sein Werk sind heute ein internationaler Mythos. Er ist das viel zu früh verstorbene Ausnahmetalent, seine Unangepasstheit und seine enorme schöpferische Kraft bildeten ein künstlerisches Potenzial, von dem noch hätte so viel Bedeutendes kommen können. Diese beiden kraftvoll-befreiten mehrteiligen Werke sind der Aufbruch in eine neue Werkphase und damit die einzigen Gemälde Palermos, die eine Art Ausblick liefern, auf das, was da noch hätte folgen sollen: eine schwebende Leichtigkeit, die bereits Palermos mehrteilige Arbeiten auf Papier dieser Werkphase auszeichnet, und die es Palermo in seinen beiden letzten Gemälden erstmals gelingt, auch ins Medium der Malerei zu übertragen. Der Kunsthändler Franz Dahlem, der ab 1964 mit Palermo befreundet war, hat rückblickend betont, dass die Zeit für Palermos revolutionäres Œuvre einfach noch nicht gekommen war, dass er seiner Zeit und dem Kunstwollen der damaligen Gesellschaft in tragischer Weise voraus gewesen ist: "Deswegen haben wir in Deutschland diese Tragödie, dass unsere wichtigen und bedeutenden Künstler oft sehr früh sterben. Da sagt man dann, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen, oder Palermo ist in Sri Lanka gestorben wegen irgendwas. Da wird dann herumgerätselt warum, wegen Drogen oder sowas. Jimmy Hendrix oder Janis Joplin sind gestorben, weil sie einen dicken Schuß genommen haben – alles Quatsch! Sie sind wieder weggenommen worden [...] weil nicht genügend Kraft da war in dieser Gesellschaft [...]." (zit. nach: Digne M. Marcovicz (Hrsg.), "To the people ..." Sprechen über Blinky Palermo, Köln 2003, S. 127).

Palermos progressive Bildideen müssen erlebt werden. Ihre fesselnde, stille und doch raumfüllende Aura und Strahlkraft wird allein vor den Originalen spürbar. Sie sind, wie es der Kunsthistoriker und Museumsdirektor Dieter Ronte einmal sehr treffend beschrieben hat, "der Stolz, der in anderen Nationen zu großen Museen geführt hätte. Umso tragischer ist die Verkürzung des Lebens, die relativ kleine Zahl an Werken, die aber auch bei anderen Genies in unserem Jahrhundert [...] immer wieder aufzeigen, daß die Komprimierungen zu geistigen Ergebnissen führen, die sich sonst vielleicht verwässert hätten." (Dieter Ronte, 1994, zit. nach: Palermo. Bilder, Objekte, Zeichnungen, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bonn, Bonn 1995, S. 11)

Heute sind Palermos mehrteilige Schöpfungen dieser herausragenden Schaffensphase Teil wichtiger internationaler Museumssammlungen, u. a. des Museum of Modern Art, New York, der Tate Modern, London, und des Dia Center for Arts, New York, sowie des Museum Ludwig, Köln. Seine beiden letzten, leuchtend gelben, mehrteiligen Gemälde auf Metall wurden zuletzt 2021/22 im Rahmen der umfangreichen Wanderausstellung "Beuys + Palermo" (Tokio/Osaka) der internationalen Kunstwelt präsentiert. [JS]

35

Blinky Palermo

Untitled, 1977.

Acryl auf Aluminium, 8-teilig

Nachverkaufspreis: € 500.000

Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung zu Blinky Palermo "Untitled"

Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.

Berechnung bei Differenzbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.

Berechnung bei Regelbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.

Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.

Berechnung der Folgerechtsvergütung:

Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:

4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,

weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,

weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,

weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und

weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.

Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.

Berechnung bei Differenzbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.

Berechnung bei Regelbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.

Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.

Berechnung der Folgerechtsvergütung:

Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:

4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,

weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,

weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,

weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und

weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.

Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.

Hauptsitz

Joseph-Wild-Str. 18

81829 München

Tel.: +49 (0)89 55 244-0

Fax: +49 (0)89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Undine Schleifer

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0

Fax: +49 (0)40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63

Fax: +49 (0)30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038

Fax: +49 (0)62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

Nico Kassel, M.A.

Tel.: +49 (0)89 55244-164

Mobil: +49 (0)171 8618661

n.kassel@kettererkunst.de

Wir informieren Sie rechtzeitig.

Lot 35

Lot 35