9

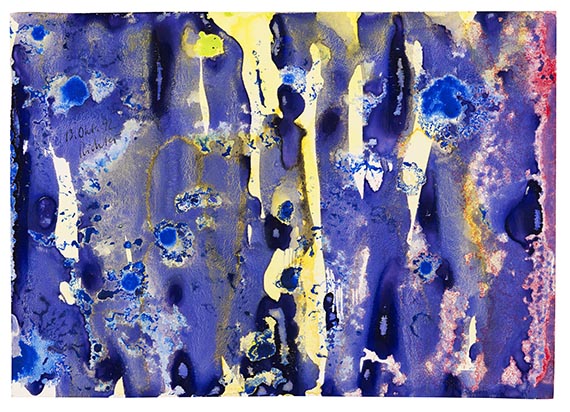

Gerhard Richter

13. Okt. 92, 1992.

Aquarell

Schätzung:

€ 140.000 Ergebnis:

€ 190.500 (inklusive Aufgeld)

13. Okt. 92. 1992.

Aquarell.

Links oben in der Darstellung signiert und datiert. Verso nochmals signiert und datiert. 24 x 33,7 cm (9,4 x 13,2 in), blattgroß.

• Aquarelle sind eine kleine, aber für den Künstler wichtige Werkgruppe im Gesamtœuvre, die er im März 1997 beendet.

• Transparenter und deckender Farbauftrag: Richter nutzt die schöpferischen Möglichkeiten der Aquarell-Technik.

• Aquarelle in dieser Intensität, Farbigkeit und Frische sind von allergrößter Seltenheit.

Das Werk ist im Online-Werkverzeichnis verzeichnet.

PROVENIENZ: Marian Goodman Gallery, New York.

Privatsammlung New York.

Privatsammlung Süddeutschland (seit 1995).

"Unter den Aquarellen gibt es kaum gegenständliche, die nach Fotografien oder anderen Vorlagen gemalt sind. Weil es mit den abstrakten spannender ist und schneller geht; es hat einen ähnlichen Effekt wie meine frühere Begeisterung für das Entwickeln von Fotos in der Dunkelkammer. Da entsteht etwas wie von allein, was man nur beobachten muss, um im richtigen Moment einzugreifen, in dem Fall, zu stoppen. Hier geht es also mehr um das Entscheiden als um das Machen können."

Gerhard Richter im Interview mit Dieter Schwarz 1999.

Aquarell.

Links oben in der Darstellung signiert und datiert. Verso nochmals signiert und datiert. 24 x 33,7 cm (9,4 x 13,2 in), blattgroß.

• Aquarelle sind eine kleine, aber für den Künstler wichtige Werkgruppe im Gesamtœuvre, die er im März 1997 beendet.

• Transparenter und deckender Farbauftrag: Richter nutzt die schöpferischen Möglichkeiten der Aquarell-Technik.

• Aquarelle in dieser Intensität, Farbigkeit und Frische sind von allergrößter Seltenheit.

Das Werk ist im Online-Werkverzeichnis verzeichnet.

PROVENIENZ: Marian Goodman Gallery, New York.

Privatsammlung New York.

Privatsammlung Süddeutschland (seit 1995).

"Unter den Aquarellen gibt es kaum gegenständliche, die nach Fotografien oder anderen Vorlagen gemalt sind. Weil es mit den abstrakten spannender ist und schneller geht; es hat einen ähnlichen Effekt wie meine frühere Begeisterung für das Entwickeln von Fotos in der Dunkelkammer. Da entsteht etwas wie von allein, was man nur beobachten muss, um im richtigen Moment einzugreifen, in dem Fall, zu stoppen. Hier geht es also mehr um das Entscheiden als um das Machen können."

Gerhard Richter im Interview mit Dieter Schwarz 1999.

Die Aquarelle treten in Phasen im Œuvre von Gerhard Richter auf. Erste Aquarelle und Zeichnungen, die zunächst wie seine Gemälde auf Fotografien basieren, entstehen 1964. Die Papierarbeiten treten fortan in größeren Zeitintervallen und meist systematisch in Serien auf. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der Aquarellmalerei beginnt ab Ende der 1970er Jahre, einen Höhepunkt findet sie in den 1980er Jahren. Erst 1985 werden erstmals Werke dieses Genres in der Staatsgalerie Stuttgart ausgestellt. Zunächst erscheint die Aquarellkunst Richter zu verspielt, da er fürchtet, die entstehenden Blätter könnten zu verführerisch, zu "künstlerisch" sein. Generell spielt das Medium der Aquarellmalerei in der Kunst der Nachkriegsmoderne eine untergeordnete Rolle, erst in den 1980er Jahren wird es für verschiedene Künstler wie Beuys, Tuttle, Palermo, Polke, Baselitz, Graubner oder eben Gerhard Richter wieder zu einem wichtigen Ausdrucksmittel. Formal stellen sich dem Künstler in dieser Zeit die gleichen Fragen, egal ob er in Öl oder Aquarell arbeitet. Die Ausdrucksmöglichkeiten des Aquarells und dessen Leichtigkeit versucht er auf die große Leinwand zu übertragen. Der Künstler schätzt den nur hier möglichen Arbeitsvorgang – das Schütten, Tropfen, Auftragen von Farbe –, weil das Ergebnis nicht genau planbar ist. So wird eine "Lässigkeit" (G. Richter, in: Dieter Schwarz, Gerhard Richter: Zeichnungen 1964-1999, Düsseldorf 1999, S. 7.) erzeugt, die in den Ölgemälden nur schwer zu erreichen ist, die aber Richter besonders wichtig ist, da sie den Künstler als Subjekt in den Hintergrund und Material und Farbe in den Vordergrund treten lässt. Ein Lilablau dominiert die Komposition vom 13. Oktober 92, durchleuchtet von Gelb- und Rosatönen. Richter gelingt es, die Farbe in ihrer Materialität zu strukturieren. Das fast geordnet erscheinende Liniengeflecht wird von kreisrunden Tropfenformen durchbrochen. Die verschiedenen übereinandergelagerten Farbstrukturen zeigen eine abstrakte, materialbezogene Behandlung der Farbe, so dass das Resultat der Erscheinung stets auf den Prozess seiner Entstehung verweist. Gerhard Richter gelingt eine neue Form der abstrakten Malerei, deren Ausdrucksformen bereits ausgeschöpft schienen, und schafft Bilder, die eine eigenständige visuelle Erfahrungsmöglichkeit bieten. [SM]

9

Gerhard Richter

13. Okt. 92, 1992.

Aquarell

Schätzung:

€ 140.000 Ergebnis:

€ 190.500 (inklusive Aufgeld)

Ihre Lieblingskünstler im Blick!

- Neue Angebote sofort per E-Mail erhalten

- Exklusive Informationen zu kommenden Auktionen und Veranstaltungen

- Kostenlos und unverbindlich

Lot 9

Lot 9