59

Asger Jorn

Une mime de rien (ou presque), 1967.

Öl auf Leinwand

Schätzpreis: € 350.000 - 450.000

Asger Jorn

1914 - 1973

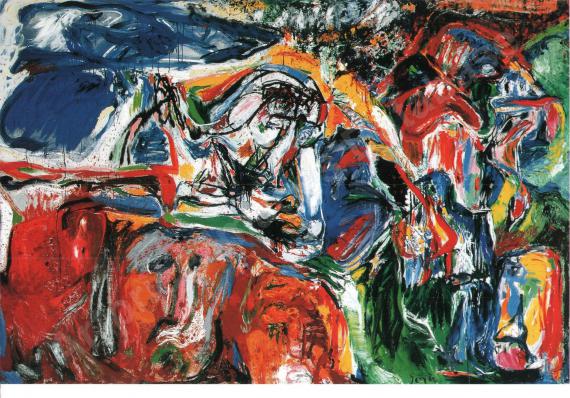

Une mime de rien (ou presque). 1967.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert. Verso auf der Leinwand signiert, datiert und betitelt. 114 x 146 cm (44,8 x 57,4 in).

• Asger Jorn – eine der wichtigsten Persönlichkeiten der europäischen Avantgarde nach 1945.

• Meisterwerk von gestischer Expressivität, malerischer Dichte, Leidenschaft und Impulsivität.

• "Une mime de rien (ou presque)": Asger Jorn, Mitbegründer der Gruppe "CoBrA", entwickelt eine Neudefinition des Bildbegriffs.

• 1959 und 1964 ist der Künstler auf der documenta II und III vertreten.

• Gemälde von Asger Jorn befinden sich u. a. in den Sammlungen des Centre Pompidou, Paris, der Tate Modern, London, der Kunsthalle Emden, des Guggenheim Museum, New York, des Museo Reina Sofía, Madrid, und des Museum Jorn, Silkeborg.

PROVENIENZ: Galerie Jeanne Bucher, Paris.

Galerie Jaeger Bucher, Paris (durch Erbschaft vom Vorgenannten).

Privatsammlung Norddeutschland (2011 vom Vorgenannten).

AUSSTELLUNG: Asger Jorn. Vers une peinture péremptoire, Galerie Jeanne Bucher, Paris, 20.4.-20.5.1967, Kat.-Nr. 8 (m. Abb.).

Asger Jorn, Kestner-Gesellschaft Hannover, 16.2.-18.3.1973, Kat.-Nr. 79 (m. Farbabb.).

Asger Jorn, Carré d'Art - Museé des Beaux-Arts, Nimes, 30.4.-21.6.1987, S. 66, Kat.-Nr. 50 (m. Abb.).

LITERATUR: Guy Atkins u. Troels Andersen, Asger Jorn. The final years: 1965-1973, Bd. 3, WVZ-Nr. 1724 (Farbabb. Fig. 166).

- -

Jacques Vallier, Asger Jorn. CLARTÉ, Mensuel des Étudiants communistes de France, Paris, No. 15, Jan./Feb. 1968, S. 42ff. (m. Abb).

Sotheby's, 21.6.2016, Los 144.

"Das wahrhaft 'Neue' ist das Unbekannte, das nicht Erkennbare, das Chaos, die Häßlichkeit"

Asger Jorn, Plädoyer für die Form, München 1990, S. 58.

Aufrufzeit: 05.12.2025 - ca. 18.56 h +/- 20 Min.

1914 - 1973

Une mime de rien (ou presque). 1967.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert. Verso auf der Leinwand signiert, datiert und betitelt. 114 x 146 cm (44,8 x 57,4 in).

• Asger Jorn – eine der wichtigsten Persönlichkeiten der europäischen Avantgarde nach 1945.

• Meisterwerk von gestischer Expressivität, malerischer Dichte, Leidenschaft und Impulsivität.

• "Une mime de rien (ou presque)": Asger Jorn, Mitbegründer der Gruppe "CoBrA", entwickelt eine Neudefinition des Bildbegriffs.

• 1959 und 1964 ist der Künstler auf der documenta II und III vertreten.

• Gemälde von Asger Jorn befinden sich u. a. in den Sammlungen des Centre Pompidou, Paris, der Tate Modern, London, der Kunsthalle Emden, des Guggenheim Museum, New York, des Museo Reina Sofía, Madrid, und des Museum Jorn, Silkeborg.

PROVENIENZ: Galerie Jeanne Bucher, Paris.

Galerie Jaeger Bucher, Paris (durch Erbschaft vom Vorgenannten).

Privatsammlung Norddeutschland (2011 vom Vorgenannten).

AUSSTELLUNG: Asger Jorn. Vers une peinture péremptoire, Galerie Jeanne Bucher, Paris, 20.4.-20.5.1967, Kat.-Nr. 8 (m. Abb.).

Asger Jorn, Kestner-Gesellschaft Hannover, 16.2.-18.3.1973, Kat.-Nr. 79 (m. Farbabb.).

Asger Jorn, Carré d'Art - Museé des Beaux-Arts, Nimes, 30.4.-21.6.1987, S. 66, Kat.-Nr. 50 (m. Abb.).

LITERATUR: Guy Atkins u. Troels Andersen, Asger Jorn. The final years: 1965-1973, Bd. 3, WVZ-Nr. 1724 (Farbabb. Fig. 166).

- -

Jacques Vallier, Asger Jorn. CLARTÉ, Mensuel des Étudiants communistes de France, Paris, No. 15, Jan./Feb. 1968, S. 42ff. (m. Abb).

Sotheby's, 21.6.2016, Los 144.

"Das wahrhaft 'Neue' ist das Unbekannte, das nicht Erkennbare, das Chaos, die Häßlichkeit"

Asger Jorn, Plädoyer für die Form, München 1990, S. 58.

Aufrufzeit: 05.12.2025 - ca. 18.56 h +/- 20 Min.

Um die Komplexität des Werkes und der Persönlichkeit Asger Jorns zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass der 1914 im jütländischen Vejrum Geborene ausgehend von einer Ausbildung als Lehrer zu einem der wichtigsten Künstler der europäischen Nachkriegsavantgarde geworden ist. Sein Schaffen ist nicht nur für Europa, sondern weit über diese Grenzen hinaus relevant.

Von Anfang an ist Jorns Wirken nicht nur in Hinblick auf die bildende Kunst relevant, sondern auch politisch motiviert. Als einige wenige Stationen seien genannt: Er ist Mitbegründer der Künstlergruppe "CoBrA", einer der wichtigsten internationalen Kunstbewegungen der Jahre 1948–1951, hat diese Gruppierung, deren weitreichende Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, maßgeblich geformt. 1957 gründet er mit Guy Debord die "Situationist International", eine Bewegung, die er über viele Jahre mit den Erlösen seiner inzwischen international anerkannten Kunstwerke finanziert. Im Jahr 1961 gründet er das "Institut für Vergleichenden Vandalismus".

Immer wieder wird im Zusammenhang mit Asger Jorn die konzeptionelle und gestalterische Integration und Wertschätzung der Kunst von Kindern, archaischer und primitiver Kunst genannt. Er hat sich mit diesen Themen nicht nur theoretisch, sondern auch künstlerisch intensiv auseinandergesetzt.

"Un mime de rien (ou presque)" ist das Zeugnis eines Künstlers, der die Grenzen des Sehens erweitert und der Malerei eine bis heute inspirierende und anarchische Freiheit gegeben hat.

Jorns Bilder sind als Malerei gedacht und gemacht – das bedeutet, sie sind grundsätzlich offen, ohne jeden "inhaltlichen Rückgriff". Die Titel sind oft für sich selbst schon brillante Paraden, sind Begleiterscheinungen, und, wenn es sich ergibt, sogar mutwillige Ablenkungsmanöver. Sie haben keine Beschreibung des Geschehens im Sinn, sollen uns keine Hilfe sein im Ausleuchten der Faszination der malerischen Ereignisse. Als kleine poetische Zugaben sind sie aber stets tangentiale Manöver, die die Bilder unterscheidbar machen und uns hineinziehen ins unübersichtliche Treiben einer verzurrten Welt. Sie heißen "Herr Spökenkieker", "Miss Stake", "Die neun Schwaben" oder gleich völlig schmerzfrei "Junge komm bald wieder".

Ende 1965 hatte Asger Jorn in München sein großformatiges Gemälde "Am Anfang war das Bild" (200 x 300 cm) für fertig erklärt – ein Wurf, Malerei als Welt, ein Statement, das der Aufforderung seines Titels gerecht wird. Ein Programmbild, das auch eine Selbstversicherung des Status quo für eine Zukunft ist, die nur aus der ausufernden Praxis zu gewinnen ist. Jorn hatte sich malend ein weiteres Mal erfunden, auf der Höhe der Zeit, der lebendigste Maler in Europa. Im Sommer 1966 hatte er in London mitten im Trubel der Swinging Sixties und endlich nach langen Jahren des ständigen Umherziehens in Europa wieder einige Monate Zeit, sich nahezu ausschließlich der Malerei zu widmen. Conroy Maddox, ein schottischer Surrealist, räumt ihm großzügig sein Atelier frei. Die Bilder heißen jetzt "Turning Point", "Stunted Forces" oder "We shall all be there". Die Gemälde sind bunt, wild durchfurcht und ein weiteres Programmbild, "The Situation of the central figure", entzieht sich über Monate seinem Entstehen. Jorn ist im vollen Lauf und treibt die Leinwände vor sich her. Im Oktober findet endlich die große Ausstellung bei Arthur Tooth & Sons am Haymarket statt, "Recent Paintings". Im Februar 1967 dann noch einmal 20 neue Arbeiten bei Lefebre in New York. "Very well indeed" und "Tale of timid terror" sind darunter. Dann eine weitere Show in Philadelphia, eine Ausstellung jagt die nächste.

Inzwischen hatte Jean Dubuffet in Paris Jean-François Jaeger, dem charismatischen Direktor der Galerie Jeanne Bucher, Jorn als Verstärkung für die prestigeträchtige Galerie ans Herz gelegt. Der herrliche Pavillon in Saint-Germain-des-Prés, am richtigen Ufer der Seine, schien für den Esprit der Stunde der perfekte Ort zu sein. Das Bekenntnis des noch jungen Kunsthändlers "I don’t possess, I belong" erscheint auch Jorn als vielversprechende Wette auf die Zukunft. Im April eröffnet die furiose Ausstellung in der Rue de Seine – wieder alles frische Bilder. Das Gemälde "Une mime de rien (ou presque)" wird zum zentralen Bild und es ist Programm. Max Loreau schreibt den Text für den Katalog, "Vers une peinture péremptoire: Asger Jorn", und stellt unmissverständlich klar: "Jorn der Wikinger schwingt den Pinsel wie eine Keule. Man kann nicht über ihn sprechen, ohne sein Vokabular zu ändern. Nicht nur hier und da ein Wort, sondern von Grund auf. Das heißt, [ …] Prinzipien zu hinterfragen, bevor man sich mit den Details befasst."

Im multifokalen Bildgeschehen von "Une mime de rien (ou presque)" gehen Malerei und Titel ins Zwiegespräch. Die "nouvelle défiguration" auszumachen, braucht schon einige Übung und, um es gleich zu sagen, sich klar abgrenzende Charaktere werden wir nicht finden. Der Stoff, die "matière première", die in verschiedenster Weise aufgebrachte Farbe wird sie nicht freigeben. Eine Figuration, so wollen wir es sehen, hat die "Arme" hochgezogen – oder sind es Flügel? Was ist wirklich? Was verspricht der "Mime de rien"?

Der Schauspieler, der dieses Nichts vorstellt, ist selbstverständlich auch der "acteur en action", wenn auch das "zu Zeigende" genau aus dem Stoff besteht, der dieses "Nichts" sichtbar macht und durch das "Wie" der Darstellung erst alles in unsere Vorstellung bringt. Die geschickte Aufhebung der Phrase des "Nichts" in ein "fast nichts" hebt dann in der sprachlichen Logik, im symbolischen Tausch von Darstellung und Vorstellung, ein weiteres Mal das Nichts durch ein Etwas auf, ein kaum beschreibbares "presque", ein "nahe bei" – eher eine Frage – versteckt sich in der Klammer. Und der Mime spricht eben als Bild und mit dem Bild – ohne Worte, buchstäblich wie der Pantomime Marcel Marceau als "Bip" oder wie die Mimen, die am Ende jenes grandiosen Films von Michelangelo Antonioni mit erhobenen Händen am Zaun stehen, nach einem "Tennisspiel" ohne Ball und ohne Schläger in sicherer Erwartung des Kommenden, einen Ball zum Spielen, den es selbst in der Wirklichkeit des Films nicht gibt, den aber David Hemmings in der Rolle des Fotografen nach kurzem Innehalten wie selbstverständlich aufhebt und in hohem Bogen über den Zaun wirft. Das Spiel geht weiter … Der Film war im Sommer 1966 in London gedreht worden. Die "Wirklichkeit" verliert sich im Film in der Bildstruktur einer möglichen Vergrößerung. Im Frühjahr 1967 war "Blow-up" in Paris angelaufen. Zunächst eine Sensation für Cineasten, heute ein Höhepunkt der Filmgeschichte – ou presque. [EH/AH]

Von Anfang an ist Jorns Wirken nicht nur in Hinblick auf die bildende Kunst relevant, sondern auch politisch motiviert. Als einige wenige Stationen seien genannt: Er ist Mitbegründer der Künstlergruppe "CoBrA", einer der wichtigsten internationalen Kunstbewegungen der Jahre 1948–1951, hat diese Gruppierung, deren weitreichende Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, maßgeblich geformt. 1957 gründet er mit Guy Debord die "Situationist International", eine Bewegung, die er über viele Jahre mit den Erlösen seiner inzwischen international anerkannten Kunstwerke finanziert. Im Jahr 1961 gründet er das "Institut für Vergleichenden Vandalismus".

Immer wieder wird im Zusammenhang mit Asger Jorn die konzeptionelle und gestalterische Integration und Wertschätzung der Kunst von Kindern, archaischer und primitiver Kunst genannt. Er hat sich mit diesen Themen nicht nur theoretisch, sondern auch künstlerisch intensiv auseinandergesetzt.

"Un mime de rien (ou presque)" ist das Zeugnis eines Künstlers, der die Grenzen des Sehens erweitert und der Malerei eine bis heute inspirierende und anarchische Freiheit gegeben hat.

Jorns Bilder sind als Malerei gedacht und gemacht – das bedeutet, sie sind grundsätzlich offen, ohne jeden "inhaltlichen Rückgriff". Die Titel sind oft für sich selbst schon brillante Paraden, sind Begleiterscheinungen, und, wenn es sich ergibt, sogar mutwillige Ablenkungsmanöver. Sie haben keine Beschreibung des Geschehens im Sinn, sollen uns keine Hilfe sein im Ausleuchten der Faszination der malerischen Ereignisse. Als kleine poetische Zugaben sind sie aber stets tangentiale Manöver, die die Bilder unterscheidbar machen und uns hineinziehen ins unübersichtliche Treiben einer verzurrten Welt. Sie heißen "Herr Spökenkieker", "Miss Stake", "Die neun Schwaben" oder gleich völlig schmerzfrei "Junge komm bald wieder".

Ende 1965 hatte Asger Jorn in München sein großformatiges Gemälde "Am Anfang war das Bild" (200 x 300 cm) für fertig erklärt – ein Wurf, Malerei als Welt, ein Statement, das der Aufforderung seines Titels gerecht wird. Ein Programmbild, das auch eine Selbstversicherung des Status quo für eine Zukunft ist, die nur aus der ausufernden Praxis zu gewinnen ist. Jorn hatte sich malend ein weiteres Mal erfunden, auf der Höhe der Zeit, der lebendigste Maler in Europa. Im Sommer 1966 hatte er in London mitten im Trubel der Swinging Sixties und endlich nach langen Jahren des ständigen Umherziehens in Europa wieder einige Monate Zeit, sich nahezu ausschließlich der Malerei zu widmen. Conroy Maddox, ein schottischer Surrealist, räumt ihm großzügig sein Atelier frei. Die Bilder heißen jetzt "Turning Point", "Stunted Forces" oder "We shall all be there". Die Gemälde sind bunt, wild durchfurcht und ein weiteres Programmbild, "The Situation of the central figure", entzieht sich über Monate seinem Entstehen. Jorn ist im vollen Lauf und treibt die Leinwände vor sich her. Im Oktober findet endlich die große Ausstellung bei Arthur Tooth & Sons am Haymarket statt, "Recent Paintings". Im Februar 1967 dann noch einmal 20 neue Arbeiten bei Lefebre in New York. "Very well indeed" und "Tale of timid terror" sind darunter. Dann eine weitere Show in Philadelphia, eine Ausstellung jagt die nächste.

Inzwischen hatte Jean Dubuffet in Paris Jean-François Jaeger, dem charismatischen Direktor der Galerie Jeanne Bucher, Jorn als Verstärkung für die prestigeträchtige Galerie ans Herz gelegt. Der herrliche Pavillon in Saint-Germain-des-Prés, am richtigen Ufer der Seine, schien für den Esprit der Stunde der perfekte Ort zu sein. Das Bekenntnis des noch jungen Kunsthändlers "I don’t possess, I belong" erscheint auch Jorn als vielversprechende Wette auf die Zukunft. Im April eröffnet die furiose Ausstellung in der Rue de Seine – wieder alles frische Bilder. Das Gemälde "Une mime de rien (ou presque)" wird zum zentralen Bild und es ist Programm. Max Loreau schreibt den Text für den Katalog, "Vers une peinture péremptoire: Asger Jorn", und stellt unmissverständlich klar: "Jorn der Wikinger schwingt den Pinsel wie eine Keule. Man kann nicht über ihn sprechen, ohne sein Vokabular zu ändern. Nicht nur hier und da ein Wort, sondern von Grund auf. Das heißt, [ …] Prinzipien zu hinterfragen, bevor man sich mit den Details befasst."

Im multifokalen Bildgeschehen von "Une mime de rien (ou presque)" gehen Malerei und Titel ins Zwiegespräch. Die "nouvelle défiguration" auszumachen, braucht schon einige Übung und, um es gleich zu sagen, sich klar abgrenzende Charaktere werden wir nicht finden. Der Stoff, die "matière première", die in verschiedenster Weise aufgebrachte Farbe wird sie nicht freigeben. Eine Figuration, so wollen wir es sehen, hat die "Arme" hochgezogen – oder sind es Flügel? Was ist wirklich? Was verspricht der "Mime de rien"?

Der Schauspieler, der dieses Nichts vorstellt, ist selbstverständlich auch der "acteur en action", wenn auch das "zu Zeigende" genau aus dem Stoff besteht, der dieses "Nichts" sichtbar macht und durch das "Wie" der Darstellung erst alles in unsere Vorstellung bringt. Die geschickte Aufhebung der Phrase des "Nichts" in ein "fast nichts" hebt dann in der sprachlichen Logik, im symbolischen Tausch von Darstellung und Vorstellung, ein weiteres Mal das Nichts durch ein Etwas auf, ein kaum beschreibbares "presque", ein "nahe bei" – eher eine Frage – versteckt sich in der Klammer. Und der Mime spricht eben als Bild und mit dem Bild – ohne Worte, buchstäblich wie der Pantomime Marcel Marceau als "Bip" oder wie die Mimen, die am Ende jenes grandiosen Films von Michelangelo Antonioni mit erhobenen Händen am Zaun stehen, nach einem "Tennisspiel" ohne Ball und ohne Schläger in sicherer Erwartung des Kommenden, einen Ball zum Spielen, den es selbst in der Wirklichkeit des Films nicht gibt, den aber David Hemmings in der Rolle des Fotografen nach kurzem Innehalten wie selbstverständlich aufhebt und in hohem Bogen über den Zaun wirft. Das Spiel geht weiter … Der Film war im Sommer 1966 in London gedreht worden. Die "Wirklichkeit" verliert sich im Film in der Bildstruktur einer möglichen Vergrößerung. Im Frühjahr 1967 war "Blow-up" in Paris angelaufen. Zunächst eine Sensation für Cineasten, heute ein Höhepunkt der Filmgeschichte – ou presque. [EH/AH]

59

Asger Jorn

Une mime de rien (ou presque), 1967.

Öl auf Leinwand

Schätzpreis: € 350.000 - 450.000

Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung zu Asger Jorn "Une mime de rien (ou presque)"

Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.

Berechnung bei Differenzbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.

Berechnung bei Regelbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.

Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.

Berechnung der Folgerechtsvergütung:

Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:

4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,

weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,

weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,

weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und

weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.

Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.

Berechnung bei Differenzbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.

Berechnung bei Regelbesteuerung:

Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.

Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.

Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.

Berechnung der Folgerechtsvergütung:

Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:

4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,

weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,

weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,

weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und

weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.

Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.

Hauptsitz

Joseph-Wild-Str. 18

81829 München

Tel.: +49 (0)89 55 244-0

Fax: +49 (0)89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Undine Schleifer

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0

Fax: +49 (0)40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63

Fax: +49 (0)30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038

Fax: +49 (0)62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

Nico Kassel, M.A.

Tel.: +49 (0)89 55244-164

Mobil: +49 (0)171 8618661

n.kassel@kettererkunst.de

Wir informieren Sie rechtzeitig.

Lot 59

Lot 59