49

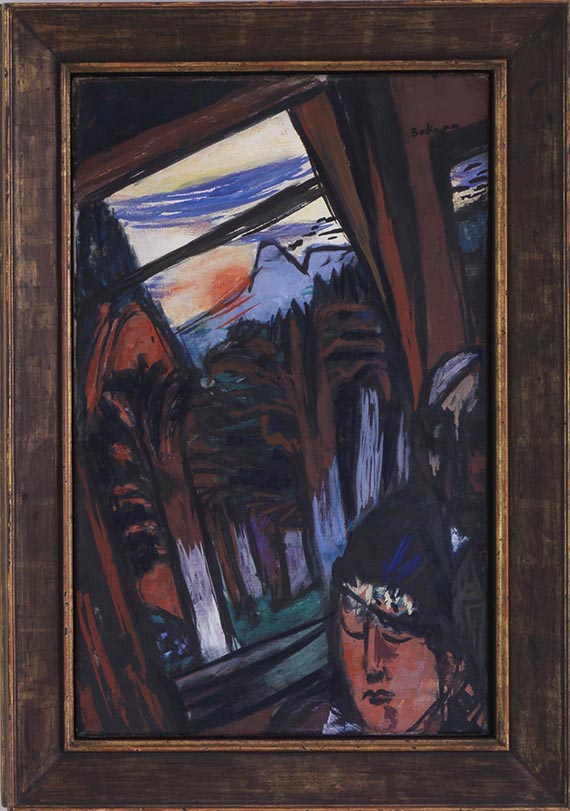

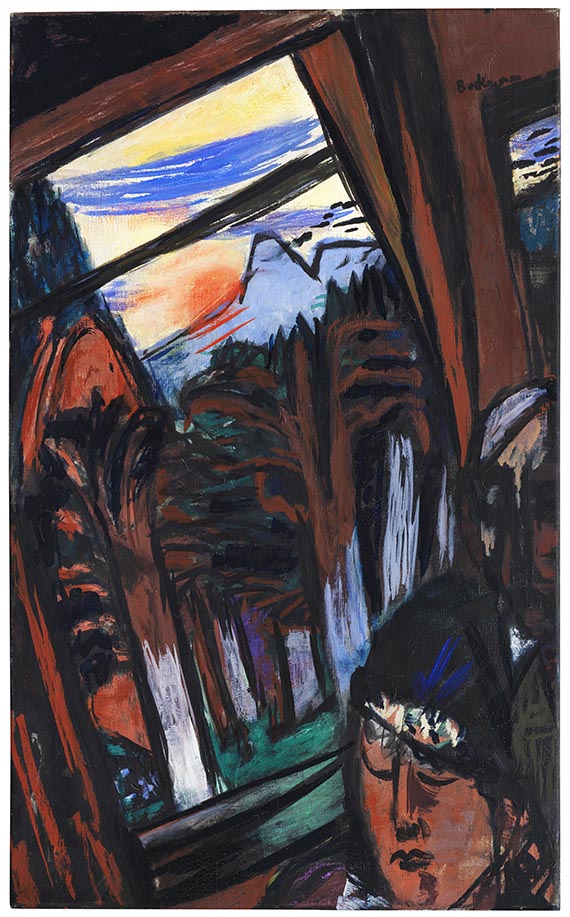

Max Beckmann

Drahtseilbahn in Baden-Baden (Bergbahn in Colorado), 1937/1949.

Öl auf Leinwand

Schätzung:

€ 700.000 Ergebnis:

€ 889.000 (inklusive Aufgeld)

Drahtseilbahn in Baden-Baden (Bergbahn in Colorado). 1937/1949.

Öl auf Leinwand.

Rechts oben signiert. Verso auf dem Keilrahmen betitelt "Bergbahn". 80,5 x 50,5 cm (31,6 x 19,8 in). [CH].

Im Januar 2024 wird das Kunstmuseum Den Haag eine umfangreiche Ausstellung über Max Beckmann und seine Behandlung von Raum und Perspektive eröffnen. Es besteht Interesse, mit dem Käufer in Kontakt zu treten, um das Werk als Leihgabe für die Ausstellung zu gewinnen.

• Die Welt aus den Fugen – extreme Komposition in dramatischen Zeiten.

• Schicksalsjahr 1937: Unmittelbar nach Entstehung des Werkes, auf dem Höhepunkt seiner jahrelangen politischen Diffamierung, verlässt Max Beckmann Deutschland.

• Bewegende Darstellung seines aufgewühlten Seelenzustandes: in Schieflage geratener Horizont und Abwärtsfahrt mit nach innen gewandtem Blick.

• Als eines der letzten Gemälde in Deutschland 1937 begonnen, in der Schweiz bereits 1938 ausgestellt und 1949 in Amerika vollendet – Aufbruch und Neubeginn in ein und derselben Komposition.

• Vom Schicksalsbild zum Hoffnungsbild: Mit der Überarbeitung 1949 im Landschaftshintergrund gelingt Beckmann ein hoffnungsvoller Ausblick.

PROVENIENZ: Mathilde "Quappi" Beckmann (1904-1986), New York (die Ehefrau des Künstlers, 1950 durch Erbschaft vom Künstler erhalten).

Buchholz Gallery - Curt Valentin, New York (in Kommission, auf d. Keilrahmen m. d. typografisch bezeichneten Galerieetikett).

Catherine Viviano Gallery, New York (auf d. Keilrahmen m. d. handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Helen Serger (Galerie La Boétie, Inc.), New York (1972 erworben).

Galerie Thomas, München (1973 erworben, auf d. Keilrahmen m. d. handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.

Seitdem in Familienbesitz.

AUSSTELLUNG: Max Beckmann, Kunsthalle Bern, 19.2.-20.3.1938, Kat.-Nr. 38, S. 5 (Titel "Bergbahn").

Max Beckmann, Kunstmuseum Winterthur, 3.4.-8.5.1938, Kat.-Nr. 38, S. 20 (Titel "Bergbahn").

Max Beckmann, Galerie Aktuaryus, Zürich, u. Galerie Betty Thommen, Basel, 1938.

Max Beckmann. Recent work, Buchholz Gallery - Carl Valentin, New York, 18.10.-5.11.1949, Kat.-Nr. 2 (Titel "Cable Car").

Max Beckmann, Chicago Art Center, 3.3.-1.4.1955.

Beckmann. Exhibition of Paintings, Catherine Viviano Gallery, New York, 1.11.-26.11.1955.

Max Beckmann. Exhibition of Paintings 1925-1950, Catherine Viviano Gallery, New York, 9.1.-27.1.1962, Kat.-Nr. 6 (m. ganzs. Abb., Titel "Cable Car").

LITERATUR: Benno Reifenberg/Wilhelm Hausenstein, Max Beckmann, München 1949, Kat.-Nr. 380 (Titel "Drahtseilbahn bei Baden-Baden").

Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann. Katalog der Gemälde, Bd. 1 u. 2, Bern 1976, Kat.-Nr. 790.

Erhard Göpel (Hrsg.), Max Beckmann, Tagebücher 1940-1950 (zusammengest. von Mathilde Q. Beckmann), München 1984, S. 332 (2.6., 4.6., u. 5.6.1949).

Stephan von Wiese, Max Beckmann. Briefe 1925-1937, Bd. II, München/Zürich 1994, S. 456, Anm. Nr. 657.

Uwe M. Schneede, Konstruktion einer 'neuen Realität'. Max Beckmanns Bildmittel, in: Max Beckmann. Landschaft als Fremde, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1998, S. 19-26.

Max Beckmann in Baden-Baden, Ausst.-Kat. Museum Frieder Burda, Baden-Baden 2005, S. 74 (m. Abb., S. 75).

Françoise Forster-Hahn, Max Beckmann in Kalifornien. Exil, Erinnerung und Erneuerung, Berlin 2007, S. 17ff. (m. Abb., S. 18).

Stefana Sabin, "Und bin damit gewissermassen schon halber Amerikaner". Beckmann zwischen ideeller Anpassung und realer Isolation, in: Ausst.-Kat Beckmann & Amerika, Städel Museum, Frankfurt a. Main 2011/12, S. 58 u. S. 184 (m. Abb., Nr. 110, S. 184).

Anja Tiedemann (Hrsg.), Max Beckmann. Die Gemälde, Bd. 2, Ahlen 2021, Kat.-Nr. 790, S. 465 (m. Abb.).

Erhard u. Barbara Göpel/Anja Tiedemann, Max Beckmann. Catalogue Raisonné der Gemälde, www.beckmann-gemaelde.org [letzter Zugriff: 13.9.2023].

Françoise Forster-Hahn, Unterwegs-Sein zwischen Zeiten und Orten. Max Beckmann, "Heimatgefühl im Kosmos" und die Dialektik des Exils, in: Ausst.-Kat. Max Beckmann. Departure, Pinakothek der Moderne, München 2022, S. 90.

Oliver Kase, Fenster, in: Ausst.-Kat. Max Beckmann. Departure, Pinakothek der Moderne, München 2022, S. 105-109.

"Es ist ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt."

Mayen Beckmann über das hier angebotene Werk.

"Tiger [Max Beckmann] Nachmittag wieder arbeiten, ich holte ihn ab, hat ein neues Bild fertig, 'Bergbahn' von früher neu umgearbeitet."

Mathilde Q. Beckmann, Tagebucheintrag vom 5.6.1949, zit. nach: Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann. Die Gemälde (Katalog und Dokumentation), hrsg. von. Hans Martin von Erffa, München 2021, Bd. II, S. 465.

Öl auf Leinwand.

Rechts oben signiert. Verso auf dem Keilrahmen betitelt "Bergbahn". 80,5 x 50,5 cm (31,6 x 19,8 in). [CH].

Im Januar 2024 wird das Kunstmuseum Den Haag eine umfangreiche Ausstellung über Max Beckmann und seine Behandlung von Raum und Perspektive eröffnen. Es besteht Interesse, mit dem Käufer in Kontakt zu treten, um das Werk als Leihgabe für die Ausstellung zu gewinnen.

• Die Welt aus den Fugen – extreme Komposition in dramatischen Zeiten.

• Schicksalsjahr 1937: Unmittelbar nach Entstehung des Werkes, auf dem Höhepunkt seiner jahrelangen politischen Diffamierung, verlässt Max Beckmann Deutschland.

• Bewegende Darstellung seines aufgewühlten Seelenzustandes: in Schieflage geratener Horizont und Abwärtsfahrt mit nach innen gewandtem Blick.

• Als eines der letzten Gemälde in Deutschland 1937 begonnen, in der Schweiz bereits 1938 ausgestellt und 1949 in Amerika vollendet – Aufbruch und Neubeginn in ein und derselben Komposition.

• Vom Schicksalsbild zum Hoffnungsbild: Mit der Überarbeitung 1949 im Landschaftshintergrund gelingt Beckmann ein hoffnungsvoller Ausblick.

PROVENIENZ: Mathilde "Quappi" Beckmann (1904-1986), New York (die Ehefrau des Künstlers, 1950 durch Erbschaft vom Künstler erhalten).

Buchholz Gallery - Curt Valentin, New York (in Kommission, auf d. Keilrahmen m. d. typografisch bezeichneten Galerieetikett).

Catherine Viviano Gallery, New York (auf d. Keilrahmen m. d. handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Helen Serger (Galerie La Boétie, Inc.), New York (1972 erworben).

Galerie Thomas, München (1973 erworben, auf d. Keilrahmen m. d. handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.

Seitdem in Familienbesitz.

AUSSTELLUNG: Max Beckmann, Kunsthalle Bern, 19.2.-20.3.1938, Kat.-Nr. 38, S. 5 (Titel "Bergbahn").

Max Beckmann, Kunstmuseum Winterthur, 3.4.-8.5.1938, Kat.-Nr. 38, S. 20 (Titel "Bergbahn").

Max Beckmann, Galerie Aktuaryus, Zürich, u. Galerie Betty Thommen, Basel, 1938.

Max Beckmann. Recent work, Buchholz Gallery - Carl Valentin, New York, 18.10.-5.11.1949, Kat.-Nr. 2 (Titel "Cable Car").

Max Beckmann, Chicago Art Center, 3.3.-1.4.1955.

Beckmann. Exhibition of Paintings, Catherine Viviano Gallery, New York, 1.11.-26.11.1955.

Max Beckmann. Exhibition of Paintings 1925-1950, Catherine Viviano Gallery, New York, 9.1.-27.1.1962, Kat.-Nr. 6 (m. ganzs. Abb., Titel "Cable Car").

LITERATUR: Benno Reifenberg/Wilhelm Hausenstein, Max Beckmann, München 1949, Kat.-Nr. 380 (Titel "Drahtseilbahn bei Baden-Baden").

Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann. Katalog der Gemälde, Bd. 1 u. 2, Bern 1976, Kat.-Nr. 790.

Erhard Göpel (Hrsg.), Max Beckmann, Tagebücher 1940-1950 (zusammengest. von Mathilde Q. Beckmann), München 1984, S. 332 (2.6., 4.6., u. 5.6.1949).

Stephan von Wiese, Max Beckmann. Briefe 1925-1937, Bd. II, München/Zürich 1994, S. 456, Anm. Nr. 657.

Uwe M. Schneede, Konstruktion einer 'neuen Realität'. Max Beckmanns Bildmittel, in: Max Beckmann. Landschaft als Fremde, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1998, S. 19-26.

Max Beckmann in Baden-Baden, Ausst.-Kat. Museum Frieder Burda, Baden-Baden 2005, S. 74 (m. Abb., S. 75).

Françoise Forster-Hahn, Max Beckmann in Kalifornien. Exil, Erinnerung und Erneuerung, Berlin 2007, S. 17ff. (m. Abb., S. 18).

Stefana Sabin, "Und bin damit gewissermassen schon halber Amerikaner". Beckmann zwischen ideeller Anpassung und realer Isolation, in: Ausst.-Kat Beckmann & Amerika, Städel Museum, Frankfurt a. Main 2011/12, S. 58 u. S. 184 (m. Abb., Nr. 110, S. 184).

Anja Tiedemann (Hrsg.), Max Beckmann. Die Gemälde, Bd. 2, Ahlen 2021, Kat.-Nr. 790, S. 465 (m. Abb.).

Erhard u. Barbara Göpel/Anja Tiedemann, Max Beckmann. Catalogue Raisonné der Gemälde, www.beckmann-gemaelde.org [letzter Zugriff: 13.9.2023].

Françoise Forster-Hahn, Unterwegs-Sein zwischen Zeiten und Orten. Max Beckmann, "Heimatgefühl im Kosmos" und die Dialektik des Exils, in: Ausst.-Kat. Max Beckmann. Departure, Pinakothek der Moderne, München 2022, S. 90.

Oliver Kase, Fenster, in: Ausst.-Kat. Max Beckmann. Departure, Pinakothek der Moderne, München 2022, S. 105-109.

"Es ist ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt."

Mayen Beckmann über das hier angebotene Werk.

"Tiger [Max Beckmann] Nachmittag wieder arbeiten, ich holte ihn ab, hat ein neues Bild fertig, 'Bergbahn' von früher neu umgearbeitet."

Mathilde Q. Beckmann, Tagebucheintrag vom 5.6.1949, zit. nach: Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann. Die Gemälde (Katalog und Dokumentation), hrsg. von. Hans Martin von Erffa, München 2021, Bd. II, S. 465.

Max Beckmann ist Zeit seines Lebens ein Reisender und viele der besuchten Orte werden zu Motiven seiner Malerei. Das Kunstmuseum Den Haag zeigt 2024 eine Ausstellung, die sich der bildnerischen Gestaltung des Raums bei Beckmann widmet. Bildraum, so die These, ist bei ihm vor allem "Raum der Vorstellungskraft". Inwiefern ist dieser Gedanke für das Werk "Bergbahn in Colorado" relevant?

Mayen Beckmann, Kunsthistorikerin und einzige Enkelin des Malers Max Beckmann:

Max Beckmann malt dieses Bild nach seinem letzten Aufenthalt zur Kur in Baden-Baden bei dennoch schlechtem Allgemeinzustand im Atelier in Berlin. Es geht ihm körperlich und auch seelisch nicht gut, denn das internationale Publikum ist eher finanzstark gewordenen Größen des dritten Reichs gewichen und die Zukunft ungewiss. In Baden-Baden fährt seit 1913 die Merkur-Bergbahn, eine der längsten (knapp 1,2 km) und steilsten (größte Steigung bei 54 %) Standseilbahnen Deutschlands. Max Beckmann nimmt in seinem Gemälde die schrägen Ebenen der Seilbahn auf und malt aus der Mitte der Kabine gesehen wohl zwei Personen und, heute noch im Hintergrund sichtbar, die Tannen des Schwarzwaldes. Es ist wohl die letzte der Baden-Baden-Landschaften, die er ab 1935 gemalt hat. Man weiß nicht, wie das Bild ehemals ausgesehen haben mag, da kein Foto bekannt ist. In der Farbigkeit wird es wohl mit "Waldweg im Schwarzwald" von 1936 (G.440) und "Waldwiese im Schwarzwald" von 1936 (G.443) vergleichbar gewesen sein.

Zwölf Jahre später steht eine erste Sommerreise durch die USA bevor, in die Rocky Mountains, von denen Beckmann schon Großes gehört hat. Es ist gefühlt eine Welt später, nach Krieg, Exil, Umsiedelung und anderen Brüchen. Das Angebot: Summer School in Colorado, wieder Berge. Er stellt es sich vor - viel höher, weiter, exotischer. Vor seiner Abfahrt dorthin nimmt er sich das alte Bild vor und übermalt es mit seiner Vorstellung:

Unbelaubte, eher urwaldartige Bäume, deren gespenstisch weiße Stämme aus unbekannter Quelle ein kaltes Schlaglicht bekommen. Die beiden Menschen, die vielleicht schon in Baden-Baden Seilbahn fuhren, und der steile Felsen werden in warmes Sonnenuntergangslicht getaucht, das aus der Richtung des Betrachters kommt. Die Frau schließt träumend oder geblendet die Augen, er ist fast unsichtbar in ihrem Schatten versteckt, streng. Weit hinten im Fensterausschnitt ragt ein steiler, wahrscheinlich neu hinzugekommener Berg in romantischem Hellblau in den bunten Himmel und die Sonne, die wirkt, als ginge sie eben auf, kriecht über seine Schulter. Ein paar kalligrafisch gesetzte Vögel und die schwungvoll schwarze Umrandung des Berges geben dem Himmel Tiefe.

Es ist ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt! Die Realität sieht anders aus. Auch in Colorado wachsen am Berg nur Kiefern. Zwar findet dort eine große, sehr modern gestaltete Ausstellung seiner Bilder statt, die viele Menschen begeistert. Doch die Studenten sind nur mittelmäßig begabt, die Lehre mühsam, der Verdienst gering und die große Höhe anstrengend. Die Natur in den Rocky Mountains bleibt für ihn jedoch bei den Wanderungen und Autotouren durch die Berge eine überwältigende Erfahrung.

Baden-Baden 1937

"Mein liebes Herzchen, etwas kalt ist es noch sonst bin ich immerhin der 4. Kurgast und Dr. Dengler war schon jetzt so mit mir zufrieden, dass ich eigentlich gleich wieder abfahren kann. Blutdruck 140 (vor 3 Jahren 160) bei Anfang. Tadeloses Herz und Leberanschwellung zurückgegangen. (müssen solide gelebt haben (murmelte er beifällig)). Na trotzdem ist's recht gut, die erste Nacht bereits ohne Adalin geschlafen - also was soll man tun um anständig krank zu seien", schreibt Max Beckmann an seine Frau Mathilde am 16. März 1937 aus Baden-Baden nach Amsterdam (Max Beckmann, Briefe, Bd. II, 1925-1937, München 1995, Nr. 651). Während Max Beckmann das fünfte Mal seit 1923 in Baden-Baden weilt, verbringt seine Frau die Tage bei ihrer Schwester Hedda in Amsterdam. Diese lebt mit dem Musiker Valentijn Schoonderbeek zusammen, den sie im Juni 1945 heiratet und spielt bei der Emigration der Beckmanns eine tragende Rolle. Nur 1928 ist Mathilde mit in dem mondäner werdenden Kurort. Die Aufenthalte 1935, 1936 und eben vom 15. März bis 8. April 1937 verbringt Beckmann die Tage allein in der Klinik Dr. Franz Dengler, seit 1890 Rehaklinik für Orthopädie, Psychosomatik und Innere Medizin/Kardiologie. Vor allem in den Jahren 1935 bis 1937 sollte die Kur dem Gefühl zunehmender Isolierung und persönlicher Bedrohung entgegenwirken. Seit die Nationalsozialisten seinen Lehrauftrag an der Frankfurter Städelschule 1933 gekündigt hatten, ist das Misstrauen gewachsen, wiegen die Gedanken an seine künstlerische Zukunft schwer. Beckmann zieht (wieder) nach Berlin in die Hohenzollern Straße und wählt ein zurückgezogenes Dasein. Seinen Münchener Galeristen Günther Franke bittet er, eine für den 12. Februar 1934 angekündigte Ausstellung "möglichst zu unterlassen oder nur ein paar sehr diskret ausgewählte Sachen auszustellen. [...] Ich übersehe eben den Stand der Dinge genauer und bin sehr guten Mutes und sehr informiert. Aber wie gesagt. Keine Ausstellung machen, die unnötigen Lärm verursacht." (Max Beckmann, Briefe, Nr. 622). Sein von Ludwig Justi, dem Direktor der Berliner Nationalgalerie im Kronprinzenpalais eingerichteter 'Beckmann-Saal' ist nach dessen Entlassung bereits abgehängt. Beckmanns letzte Ausstellung vor seiner Emigration findet denn auch im Oktober 1936 in den privaten Räumen des damaligen Leiters des Hamburger Kunstvereins Dr. Hildebrand Gurlitt statt.

Beckmann zeigt in unserer in dramatischen Zeiten entstandenen Komposition symbolhaft wie sehr seine Welt aus den Fugen geraten ist: ein in Schieflage geratener Horizont, eine Bahn in Abwährtsfahrt und ein abgewandter, verschlossener, in sich gewandter Blick. Ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel seines Seelenzustandes!

"Hier haust der Osterlindwurm mit all seinem Greul von 1000. v. Menschen die alle mit winzigen Autos herbeigerast sind, als ob hier das Paradies wäre", schildert Beckmann auch am zweiten Osterfeiertag 1937 seinen Kuralltag nach Amsterdam. "Ich flüchte in die Wälder, wo es immerhin noch Stellen gibt, wo man allein sein kann. - Die kurzen Afterdejeuners u. Dinners sind mit mittelmäßigem Genöl ganz angenehm ausgefüllt." (Max Beckmann, Briefe, Nr. 656) Beckmann schildert so etwas wie ein Baden-Baden-Gefühl, geht spazieren auch im Regen mit gekauftem Regenschirm, macht Ausflüge, besucht Kurkonzerte, geht in die Spielbank, notiert sich Motive, die er zurück noch in Berlin malen wird: "Stourdza-Kapelle", "Golfplatz" und "Bergbahn". "Von hier ist nicht viel zu berichten und ansonsten sind viele Dinge schwer zu beschreiben", schildert Beckmann am 25. März 1937 noch den kurbedingten Müßiggang. Keine vier Monate später wird das Ehepaar Beckmann am 19. Juli 1937 - am Tag nach der Rede Hitlers bei der Eröffnung des "Hauses der Deutschen Kunst" in München und am Tag der Eröffnung der Ausstellung "Entartete Kunst" in den Hofgartenarkaden der Münchner Residenz, wo seine Werke, Gemälde und Grafik an den Pranger gestellt sind - Deutschland für immer verlassen.

Unmittelbar nach Entstehung "Drahtseilbahn in Baden-Baden", auf dem Höhepunkt seiner jahrelangen politischen Diffamierung, verlässt Max Beckmann Deutschland.

Mit dem Umzugsgut nach Amsterdam gelangen auch die drei eben benannten Gemälde nach Holland, die auf den letzten Aufenthalt Beckmanns in Baden-Baden zurückgehen und noch in Berlin ausgeführt sind. Neben dem "Golfplatz" und einer zweiten Version der "Stourdza-Kapelle" zwischen dunklen Zypressen und gelb blühenden Forsythien gehört dazu das Gemälde "Drahtseilbahn bei Baden-Baden", das nach einer späteren Überarbeitung in Saint Louis 1949 den Titel "Bergbahn in Colorado" erhalten wird. Vom Baden- Badener Hausberg Merkur hatte Beckmann 1936 eine Ansichtskarte an seine Frau geschickt. Dieses Gemälde wurde ein Jahr später noch auf der retrospektiven Ausstellung 1938 in Bern gezeigt. Mit der späteren Überarbeitung vermischt der Maler seinen letzten Aufenthalt in Baden-Baden mit der Berglandschaft in Boulder/Colorado, wo er sich im Sommer 1949 für einige Wochen aufhält und lehrt.

Welch bemerkenswerte Biographie der "Drahtseilbahn in Baden-Baden": Als eines der letzten Gemälde in Deutschland 1937 begonnen, in der Schweiz bereits 1938 ausgestellt und 1949 in Amerika vollendet - Aufbruch und Neubeginn in ein und derselben Komposition.

Provenienz I

Die Identifizierung des vorliegenden Gemäldes mit "Drahtseilbahn bei Baden-Baden, 1937" erfolgt nach einer Mitteilung von Mathilde 'Quappi' Beckmann an Barbara und Erhard Göpel, die Verfasser des ersten Werkverzeichnisses der Gemälde: "Das 1937 entstandene Bild wurde 1938 von Max Beckmann als abgeschlossen angesehen; es war in der Ausstellung Bern 1938 für 1205 Fr. verkäuflich". (Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann, Bern 1976, S. 479)

Diese Ausstellung in Bern organisiert Käthe Rapoport von Porada. Die Modejournalistin Käthe von Porada, geb. Magnus (Berlin 1891(?) - Antibes 1985), wächst in Berlin auf und erhält als junge Frau Kontakt zu Theater- und Literatenkreisen, etwa zu Hugo von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann und Arthur Schnitzler. 1911 heiratet sie den vermögenden Wiener Grundbesitzer Dr. Alfred Rapoport Edler von Porada und lebt mit ihm in Wien. Nach ihrer Trennung wechselt sie zwischen Wien und Frankfurt am Main, wo sie 1924 schließlich eine Wohnung am Untermainkai 21 findet, gegenüber von Beckmanns anfänglicher Bleibe bei dem befreundeten Ehepaar Battenberg auf der anderen Seite des Mains, und schreibt für die Frankfurter Zeitung Modeberichte. Sie erhält Zugang zum Kreis des Herausgebers Heinrich Simons, darunter Thomas Mann und Max Beckmann. Wo und wann genau sich Beckmann und Porada erstmals begegnet sind, ist unterschiedlich überliefert. Poradas Erinnerungen zufolge ist sie anwesend, als Beckmann in Wien im Hause der Familie Motesiczky seiner späteren Frau Mathilde von Kaulbach begegnet. (Marie-Louise von Motesiczky wird Meisterschülerin Beckmanns Mitte der 1920er Jahre.) Käthe von Porada übernimmt eine wichtige, gleichsam schwärmerische Rolle im Leben des Künstlers. 1928 zieht sie nach Paris, um für den Ullstein-Verlag und die Frankfurter Zeitung über die dortige Mode zu berichten. Für den jetzt regelmäßig in Paris weilenden Beckmann ist sie sehr nützlich: Sie besorgt ihm für seine halbjährlichen Aufenthalte Wohnung und Atelier, ist bei der Organisation des täglichen Lebens behilflich und stellt ihm 1930 den einflussreichen Dichter und Schriftsteller Philippe Soupault vor, der anlässlich der Ausstellung in der Galerie de la Renaissance im Gegensatz zur höchst kritischen Presse in Frankreich einen positiven Aufsatz über Max Beckmann schreibt. In Zeiten der Verfolgung und des Exils ist von Porada Beckmann eine verlässliche, loyale Freundin und hilft dem Ehepaar Beckmann 1937 bei der Vorbereitung ihres Umzugs ins Amsterdamer Exil. Gemeinsam mit dem amerikanischen Sammler, Autor und Freund des Künstlers Stephan Lackner organisiert von Porada eine umfangreiche Ausstellung von Beckmanns Werken 1938 in Bern, die im Anschluss in Winterthur, Zürich und Basel gezeigt wird. Sie steht in Kontakt mit Verlegern und Händlern des Künstlers, mit I. B. Neumann in Berlin und Günther Franke in München. Als 1939 eine geplante Beckmann-Schau in der Pariser Galerie Alfred Poyet aus politischen Gründen kurz vor der Eröffnung abgesagt wird, zeigt Porada kurzerhand Aquarelle des Malers in ihrer Privatwohnung in der Rue de la Pompe. Und Käthe von Porada ist Leihgeberin mit einem Gemälde von Max Beckmann für die Ausstellung "Twentieth Century German Art" in den Londoner New Burlington Galleries. Mit dieser kulturpolitisch höchst motivierten Ausstellung protestieren englische, französische und deutsche Künstler und Kunstfreunde gegen die Diffamierung deutscher Kunst durch das NS-Regime in München 1937. Damals einflussreiche Persönlichkeiten wie Herbert Read, Schriftsteller, Philosoph und Herausgeber von The Burlington Magazine, die in Zürich geborene Malerin und Kunsthändlerin Irmgard Burchard sowie der damals nach Paris emigrierte Schriftsteller, Sammler und Kunstkritiker Paul Westheim stehen für die Organisation der vom 7. Juli bis 27. August 1938 gezeigten Ausstellung mit rund 300 Werken. Etwa die Hälfte der Ausstellungsstücke stammte von deutschen Emigranten und von den Nationalsozialisten als "entartet" bezeichneten Künstlern. Um die Künstler nicht zu gefährden, wurden Leihgaben vornehmlich aus Museen und Privatsammlungen gezeigt. Am 21. Juli 1938 hält Max Beckmann seinen berühmt gewordenen Vortrag "Meine Theorie der Malerei".

Bergbahn in Colorado

Das Gemälde "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" bleibt unverkauft und kehrt nach der Ausstellungs-Tournee in Beckmanns Atelier zurück, nunmehr in Amsterdam. Amsterdam sollte nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sein; sich erneut nach 1930 in Paris niederzulassen hatte sich mit dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich zerschlagen. Sein Bemühen um eine Passage wird bald zehn Jahre andauern und erst 1947, vom 29. August bis 8. September, gelingt es Beckmann und seiner Frau mit der 'Westerdam' Europa von Rotterdam aus nach New York zu verlassen. Er folgt der Einladung, den amerikanischen Expressionisten Philip Guston für ein akademisches Jahr an der Art School der Washington University in St. Louis ab Ende September bis Juni 1948 zu vertreten. Anschließend reisen Beckmanns zurück nach Amsterdam; ihre Wohnung im Rokin 85 haben sie 'vorsichtshalber' behalten. Mitte September 1948 erfolgt sodann die erneute, endgültige Passage nach New York und die Weiterfahrt nach St. Louis, wo sie bis Mitte Juni 1949 verbleiben. Von der University of Colorado, Fine Art Department in Boulder erhält Beckmann einen Lehrauftrag, um sich dann schließlich ab September 1949 in New York niederzulassen und eine Professur für Malen und Zeichnen an der Art School des Brooklyn Museums in New York anzunehmen.

Dem Tagebuch zufolge wurde das Bild "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" in St. Louis überarbeitet, als Vorbereitungen für die Reise nach Boulder getroffen werden. Boulder liegt hoch im Gebirge, am Fuß der Rocky Mountains. "Hier in Boulder oder in Garmisch-Partenkirchen zu sein, ist kein großer Unterschied, nur außerordentlich schöne u. andere Blumen gibt es hier. Aber das Leben in so einer Gebirgsuniversität ist ganz amüsant [...] und belehre wöchentlich 3 mal 36 malbedürftige Amerikaner u. Amerikanerinnen, das ist alles ganz ausruhend. Ich habe irrsinnig gearbeitet in St. L. und verschnaufe hier gewissermaßen und werde auch noch dafür bezahlt", berichtet Beckmann an den Verleger Reinhard Pieper nach München am 19. Juni 1949 (Max Beckmann, Briefe, Nr. 932).

Welche Partien, welche Details hat Beckmann im Sommer 1949, noch in St. Louis weilend, verändert, übermalt, hinzugefügt? Die kühle im Sonnenuntergang liegende 'Hochgebirgslandschaft' im Hintergrund ist zweifelsfrei hinzugefügt, eine vorweggenommene Hommage an die vor allem für den schneereichen Winter bekannten Flatiron Rocks. Ebenso scheint das Weiß auf den kräftigen Baumstämmen dort in St. Louis aufgetragen worden zu sein, um die Schneekälte der Rocky Mountains im Bild zu intensivieren. Auch die womöglich hinzugefügte oder veränderte mützenartige Kopfbedeckung der Passagierin möchte zumindest in dieser Form auf eine kühle Fahrt der dortigen Seilbahnen hinweisen. Die geschlossenen Augen sind zweifellos eine emotionale Äußerung: ein verschlossener Blick auf die von der untergehenden Sonne beleuchtete Abwärtsfahrt, vor dem ebenfalls in Schieflage geratenen Horizont? Beckmann schweigt hierüber und erwähnt die überarbeitete Fassung in seiner Bilderliste trocken: "St. Louis 1949 15 Bergbahn in Colo. 23 4 Juni". Laut Tagebuch hat sich Beckmann am 3., 4. und 5. Juni 1949 mit der "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" in St. Louis beschäftigt. Barbara und Erhard Göpel zufolge, habe "Max Beckmann in Boulder nur gezeichnet, nicht mit Ölfarben gemalt" (Max Beckmann, Bern 1976, S. 301). Beckmann schildert hier also in gewisser Weise seine unsichere Lebenssituation: "ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt!" (Mayen Beckmann) Mit den Mitteln des Malers versucht Beckmann also "eine vergangene Zeit so intensiv zu vergegenwärtigen", so der Kunsthistoriker und Kurator der Beckmann-Ausstellung "Departure", Oliver Kase, über das Thema Ausblick in den Gemälden Beckmanns, "dass sie lebendig und real wird. Im Gegensatz zu den Fenstern, die Heimat, Sicherheit oder zumindest Glücksempfindungen schaffen, zeugen Beckmanns verblüffende Darstellungen von Zug-, Schiffs- oder Autofenstern von einem bewegten, rastlosen Zustand in Zeiten angespannter Erwartung und Unsicherheit, auch der Sorge oder der Vorfreude. [...] bringt mit einem Kunstgriff die gesamte Bildtektonik ins Wanken. Beckmann fuhr mit dem Pullman-Luxuszug, 'Flèche d'Or', dem goldenen Pfeil, von Paris nach Marseille. Die schwarz silhouettierte Kathedrale des Flèche d'Or im leuchtend gelben Dreieck des Fensterausblicks korrespondiert mit der zum Parallelogramm verzerrten gelben Zeitung mit Aufschrift 'Marseille Grand' und ist in der horizontalen Anordnung über dem Wasser, zusammen mit dem vertikalen, das Fenster teilenden Vorhang, das einzige stabilisierende Element in dem spitzwinklig verzerrten Ausblick. [Abb.] Schwarze Spiegelungen im Wasser und dicke Dampf- oder Nebelschwaden verunklären auch diese Orientierung des Ausblicks. Beckmann erprobt hier, genauso wie in Bergbahn in Colorado (Göpel 790), eine fensterbasierte Bildarchitektur, die mit ihren stürzenden Linien beunruhigend und verstörend wirkt - nicht einmal bei der Kathedrale lässt sich mit Sicherheit feststellen, ob es sich um Notre-Dame in Paris oder die Kathedrale von Marseille - um Abfahrt oder Ankunft - handelt." (Oliver Kase (Hrsg.), Max Beckmann, Ausst.-Kat. Departure, München 2022, S. 108) So wählt Max Beckmann auch für das Baden-Baden-Motiv eine für seine Malerei inzwischen typisch gewordene Nahsicht und einen zugleich extremen Blickwinkel für seine Schilderung einer Schieflage zunächst in Baden-Baden und später in Colorado. Mit den Veränderungen in St. Louis stellt sich dann, mehr als zehn Jahre später, ein werkimmanentes Erfinden gleichsam als Finden heraus, und die künstlerische Kreativität mischt sich dabei stets mit dem Autobiografischen.

Provenienz II

"Bergbahn in Colorado" befindet sich nach Beckmanns Tod am 27. Dezember 1950 in New York in dessen Nachlass. Bevor das von Beckmann in Berlin und dann in St. Louis rätselvoll veränderte Gemälde Anfang der 1970er Jahre nach 25 Jahren wieder nach Deutschland kommt, übergibt Mathilde Beckmann das Werk dem seit 1937 in New York arbeitenden 'Beckmann-Galeristen' Curt Valentin (Buchholz Gallery) in Kommission. In einer weiteren New Yorker Galerie, der sich ebenfalls für Beckmann einsetzenden Galerie von Catherine Vivano, sie besteht von 1950 bis 1970, lässt sich das Gemälde wohl erstmals 1955 anlässlich einer Ausstellung nachweisen, bevor die 1901 in Schlesien geborene Helen Serger die "Bergbahn" 1972 in ihre Galerie in der Upper East Side übernimmt. Helen Serger vertrat vor allem Künstler der klassischen Moderne aus Frankreich und Deutschland. [MvL]

Mayen Beckmann, Kunsthistorikerin und einzige Enkelin des Malers Max Beckmann:

Max Beckmann malt dieses Bild nach seinem letzten Aufenthalt zur Kur in Baden-Baden bei dennoch schlechtem Allgemeinzustand im Atelier in Berlin. Es geht ihm körperlich und auch seelisch nicht gut, denn das internationale Publikum ist eher finanzstark gewordenen Größen des dritten Reichs gewichen und die Zukunft ungewiss. In Baden-Baden fährt seit 1913 die Merkur-Bergbahn, eine der längsten (knapp 1,2 km) und steilsten (größte Steigung bei 54 %) Standseilbahnen Deutschlands. Max Beckmann nimmt in seinem Gemälde die schrägen Ebenen der Seilbahn auf und malt aus der Mitte der Kabine gesehen wohl zwei Personen und, heute noch im Hintergrund sichtbar, die Tannen des Schwarzwaldes. Es ist wohl die letzte der Baden-Baden-Landschaften, die er ab 1935 gemalt hat. Man weiß nicht, wie das Bild ehemals ausgesehen haben mag, da kein Foto bekannt ist. In der Farbigkeit wird es wohl mit "Waldweg im Schwarzwald" von 1936 (G.440) und "Waldwiese im Schwarzwald" von 1936 (G.443) vergleichbar gewesen sein.

Zwölf Jahre später steht eine erste Sommerreise durch die USA bevor, in die Rocky Mountains, von denen Beckmann schon Großes gehört hat. Es ist gefühlt eine Welt später, nach Krieg, Exil, Umsiedelung und anderen Brüchen. Das Angebot: Summer School in Colorado, wieder Berge. Er stellt es sich vor - viel höher, weiter, exotischer. Vor seiner Abfahrt dorthin nimmt er sich das alte Bild vor und übermalt es mit seiner Vorstellung:

Unbelaubte, eher urwaldartige Bäume, deren gespenstisch weiße Stämme aus unbekannter Quelle ein kaltes Schlaglicht bekommen. Die beiden Menschen, die vielleicht schon in Baden-Baden Seilbahn fuhren, und der steile Felsen werden in warmes Sonnenuntergangslicht getaucht, das aus der Richtung des Betrachters kommt. Die Frau schließt träumend oder geblendet die Augen, er ist fast unsichtbar in ihrem Schatten versteckt, streng. Weit hinten im Fensterausschnitt ragt ein steiler, wahrscheinlich neu hinzugekommener Berg in romantischem Hellblau in den bunten Himmel und die Sonne, die wirkt, als ginge sie eben auf, kriecht über seine Schulter. Ein paar kalligrafisch gesetzte Vögel und die schwungvoll schwarze Umrandung des Berges geben dem Himmel Tiefe.

Es ist ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt! Die Realität sieht anders aus. Auch in Colorado wachsen am Berg nur Kiefern. Zwar findet dort eine große, sehr modern gestaltete Ausstellung seiner Bilder statt, die viele Menschen begeistert. Doch die Studenten sind nur mittelmäßig begabt, die Lehre mühsam, der Verdienst gering und die große Höhe anstrengend. Die Natur in den Rocky Mountains bleibt für ihn jedoch bei den Wanderungen und Autotouren durch die Berge eine überwältigende Erfahrung.

Baden-Baden 1937

"Mein liebes Herzchen, etwas kalt ist es noch sonst bin ich immerhin der 4. Kurgast und Dr. Dengler war schon jetzt so mit mir zufrieden, dass ich eigentlich gleich wieder abfahren kann. Blutdruck 140 (vor 3 Jahren 160) bei Anfang. Tadeloses Herz und Leberanschwellung zurückgegangen. (müssen solide gelebt haben (murmelte er beifällig)). Na trotzdem ist's recht gut, die erste Nacht bereits ohne Adalin geschlafen - also was soll man tun um anständig krank zu seien", schreibt Max Beckmann an seine Frau Mathilde am 16. März 1937 aus Baden-Baden nach Amsterdam (Max Beckmann, Briefe, Bd. II, 1925-1937, München 1995, Nr. 651). Während Max Beckmann das fünfte Mal seit 1923 in Baden-Baden weilt, verbringt seine Frau die Tage bei ihrer Schwester Hedda in Amsterdam. Diese lebt mit dem Musiker Valentijn Schoonderbeek zusammen, den sie im Juni 1945 heiratet und spielt bei der Emigration der Beckmanns eine tragende Rolle. Nur 1928 ist Mathilde mit in dem mondäner werdenden Kurort. Die Aufenthalte 1935, 1936 und eben vom 15. März bis 8. April 1937 verbringt Beckmann die Tage allein in der Klinik Dr. Franz Dengler, seit 1890 Rehaklinik für Orthopädie, Psychosomatik und Innere Medizin/Kardiologie. Vor allem in den Jahren 1935 bis 1937 sollte die Kur dem Gefühl zunehmender Isolierung und persönlicher Bedrohung entgegenwirken. Seit die Nationalsozialisten seinen Lehrauftrag an der Frankfurter Städelschule 1933 gekündigt hatten, ist das Misstrauen gewachsen, wiegen die Gedanken an seine künstlerische Zukunft schwer. Beckmann zieht (wieder) nach Berlin in die Hohenzollern Straße und wählt ein zurückgezogenes Dasein. Seinen Münchener Galeristen Günther Franke bittet er, eine für den 12. Februar 1934 angekündigte Ausstellung "möglichst zu unterlassen oder nur ein paar sehr diskret ausgewählte Sachen auszustellen. [...] Ich übersehe eben den Stand der Dinge genauer und bin sehr guten Mutes und sehr informiert. Aber wie gesagt. Keine Ausstellung machen, die unnötigen Lärm verursacht." (Max Beckmann, Briefe, Nr. 622). Sein von Ludwig Justi, dem Direktor der Berliner Nationalgalerie im Kronprinzenpalais eingerichteter 'Beckmann-Saal' ist nach dessen Entlassung bereits abgehängt. Beckmanns letzte Ausstellung vor seiner Emigration findet denn auch im Oktober 1936 in den privaten Räumen des damaligen Leiters des Hamburger Kunstvereins Dr. Hildebrand Gurlitt statt.

Beckmann zeigt in unserer in dramatischen Zeiten entstandenen Komposition symbolhaft wie sehr seine Welt aus den Fugen geraten ist: ein in Schieflage geratener Horizont, eine Bahn in Abwährtsfahrt und ein abgewandter, verschlossener, in sich gewandter Blick. Ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel seines Seelenzustandes!

"Hier haust der Osterlindwurm mit all seinem Greul von 1000. v. Menschen die alle mit winzigen Autos herbeigerast sind, als ob hier das Paradies wäre", schildert Beckmann auch am zweiten Osterfeiertag 1937 seinen Kuralltag nach Amsterdam. "Ich flüchte in die Wälder, wo es immerhin noch Stellen gibt, wo man allein sein kann. - Die kurzen Afterdejeuners u. Dinners sind mit mittelmäßigem Genöl ganz angenehm ausgefüllt." (Max Beckmann, Briefe, Nr. 656) Beckmann schildert so etwas wie ein Baden-Baden-Gefühl, geht spazieren auch im Regen mit gekauftem Regenschirm, macht Ausflüge, besucht Kurkonzerte, geht in die Spielbank, notiert sich Motive, die er zurück noch in Berlin malen wird: "Stourdza-Kapelle", "Golfplatz" und "Bergbahn". "Von hier ist nicht viel zu berichten und ansonsten sind viele Dinge schwer zu beschreiben", schildert Beckmann am 25. März 1937 noch den kurbedingten Müßiggang. Keine vier Monate später wird das Ehepaar Beckmann am 19. Juli 1937 - am Tag nach der Rede Hitlers bei der Eröffnung des "Hauses der Deutschen Kunst" in München und am Tag der Eröffnung der Ausstellung "Entartete Kunst" in den Hofgartenarkaden der Münchner Residenz, wo seine Werke, Gemälde und Grafik an den Pranger gestellt sind - Deutschland für immer verlassen.

Unmittelbar nach Entstehung "Drahtseilbahn in Baden-Baden", auf dem Höhepunkt seiner jahrelangen politischen Diffamierung, verlässt Max Beckmann Deutschland.

Mit dem Umzugsgut nach Amsterdam gelangen auch die drei eben benannten Gemälde nach Holland, die auf den letzten Aufenthalt Beckmanns in Baden-Baden zurückgehen und noch in Berlin ausgeführt sind. Neben dem "Golfplatz" und einer zweiten Version der "Stourdza-Kapelle" zwischen dunklen Zypressen und gelb blühenden Forsythien gehört dazu das Gemälde "Drahtseilbahn bei Baden-Baden", das nach einer späteren Überarbeitung in Saint Louis 1949 den Titel "Bergbahn in Colorado" erhalten wird. Vom Baden- Badener Hausberg Merkur hatte Beckmann 1936 eine Ansichtskarte an seine Frau geschickt. Dieses Gemälde wurde ein Jahr später noch auf der retrospektiven Ausstellung 1938 in Bern gezeigt. Mit der späteren Überarbeitung vermischt der Maler seinen letzten Aufenthalt in Baden-Baden mit der Berglandschaft in Boulder/Colorado, wo er sich im Sommer 1949 für einige Wochen aufhält und lehrt.

Welch bemerkenswerte Biographie der "Drahtseilbahn in Baden-Baden": Als eines der letzten Gemälde in Deutschland 1937 begonnen, in der Schweiz bereits 1938 ausgestellt und 1949 in Amerika vollendet - Aufbruch und Neubeginn in ein und derselben Komposition.

Provenienz I

Die Identifizierung des vorliegenden Gemäldes mit "Drahtseilbahn bei Baden-Baden, 1937" erfolgt nach einer Mitteilung von Mathilde 'Quappi' Beckmann an Barbara und Erhard Göpel, die Verfasser des ersten Werkverzeichnisses der Gemälde: "Das 1937 entstandene Bild wurde 1938 von Max Beckmann als abgeschlossen angesehen; es war in der Ausstellung Bern 1938 für 1205 Fr. verkäuflich". (Barbara und Erhard Göpel, Max Beckmann, Bern 1976, S. 479)

Diese Ausstellung in Bern organisiert Käthe Rapoport von Porada. Die Modejournalistin Käthe von Porada, geb. Magnus (Berlin 1891(?) - Antibes 1985), wächst in Berlin auf und erhält als junge Frau Kontakt zu Theater- und Literatenkreisen, etwa zu Hugo von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann und Arthur Schnitzler. 1911 heiratet sie den vermögenden Wiener Grundbesitzer Dr. Alfred Rapoport Edler von Porada und lebt mit ihm in Wien. Nach ihrer Trennung wechselt sie zwischen Wien und Frankfurt am Main, wo sie 1924 schließlich eine Wohnung am Untermainkai 21 findet, gegenüber von Beckmanns anfänglicher Bleibe bei dem befreundeten Ehepaar Battenberg auf der anderen Seite des Mains, und schreibt für die Frankfurter Zeitung Modeberichte. Sie erhält Zugang zum Kreis des Herausgebers Heinrich Simons, darunter Thomas Mann und Max Beckmann. Wo und wann genau sich Beckmann und Porada erstmals begegnet sind, ist unterschiedlich überliefert. Poradas Erinnerungen zufolge ist sie anwesend, als Beckmann in Wien im Hause der Familie Motesiczky seiner späteren Frau Mathilde von Kaulbach begegnet. (Marie-Louise von Motesiczky wird Meisterschülerin Beckmanns Mitte der 1920er Jahre.) Käthe von Porada übernimmt eine wichtige, gleichsam schwärmerische Rolle im Leben des Künstlers. 1928 zieht sie nach Paris, um für den Ullstein-Verlag und die Frankfurter Zeitung über die dortige Mode zu berichten. Für den jetzt regelmäßig in Paris weilenden Beckmann ist sie sehr nützlich: Sie besorgt ihm für seine halbjährlichen Aufenthalte Wohnung und Atelier, ist bei der Organisation des täglichen Lebens behilflich und stellt ihm 1930 den einflussreichen Dichter und Schriftsteller Philippe Soupault vor, der anlässlich der Ausstellung in der Galerie de la Renaissance im Gegensatz zur höchst kritischen Presse in Frankreich einen positiven Aufsatz über Max Beckmann schreibt. In Zeiten der Verfolgung und des Exils ist von Porada Beckmann eine verlässliche, loyale Freundin und hilft dem Ehepaar Beckmann 1937 bei der Vorbereitung ihres Umzugs ins Amsterdamer Exil. Gemeinsam mit dem amerikanischen Sammler, Autor und Freund des Künstlers Stephan Lackner organisiert von Porada eine umfangreiche Ausstellung von Beckmanns Werken 1938 in Bern, die im Anschluss in Winterthur, Zürich und Basel gezeigt wird. Sie steht in Kontakt mit Verlegern und Händlern des Künstlers, mit I. B. Neumann in Berlin und Günther Franke in München. Als 1939 eine geplante Beckmann-Schau in der Pariser Galerie Alfred Poyet aus politischen Gründen kurz vor der Eröffnung abgesagt wird, zeigt Porada kurzerhand Aquarelle des Malers in ihrer Privatwohnung in der Rue de la Pompe. Und Käthe von Porada ist Leihgeberin mit einem Gemälde von Max Beckmann für die Ausstellung "Twentieth Century German Art" in den Londoner New Burlington Galleries. Mit dieser kulturpolitisch höchst motivierten Ausstellung protestieren englische, französische und deutsche Künstler und Kunstfreunde gegen die Diffamierung deutscher Kunst durch das NS-Regime in München 1937. Damals einflussreiche Persönlichkeiten wie Herbert Read, Schriftsteller, Philosoph und Herausgeber von The Burlington Magazine, die in Zürich geborene Malerin und Kunsthändlerin Irmgard Burchard sowie der damals nach Paris emigrierte Schriftsteller, Sammler und Kunstkritiker Paul Westheim stehen für die Organisation der vom 7. Juli bis 27. August 1938 gezeigten Ausstellung mit rund 300 Werken. Etwa die Hälfte der Ausstellungsstücke stammte von deutschen Emigranten und von den Nationalsozialisten als "entartet" bezeichneten Künstlern. Um die Künstler nicht zu gefährden, wurden Leihgaben vornehmlich aus Museen und Privatsammlungen gezeigt. Am 21. Juli 1938 hält Max Beckmann seinen berühmt gewordenen Vortrag "Meine Theorie der Malerei".

Bergbahn in Colorado

Das Gemälde "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" bleibt unverkauft und kehrt nach der Ausstellungs-Tournee in Beckmanns Atelier zurück, nunmehr in Amsterdam. Amsterdam sollte nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sein; sich erneut nach 1930 in Paris niederzulassen hatte sich mit dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich zerschlagen. Sein Bemühen um eine Passage wird bald zehn Jahre andauern und erst 1947, vom 29. August bis 8. September, gelingt es Beckmann und seiner Frau mit der 'Westerdam' Europa von Rotterdam aus nach New York zu verlassen. Er folgt der Einladung, den amerikanischen Expressionisten Philip Guston für ein akademisches Jahr an der Art School der Washington University in St. Louis ab Ende September bis Juni 1948 zu vertreten. Anschließend reisen Beckmanns zurück nach Amsterdam; ihre Wohnung im Rokin 85 haben sie 'vorsichtshalber' behalten. Mitte September 1948 erfolgt sodann die erneute, endgültige Passage nach New York und die Weiterfahrt nach St. Louis, wo sie bis Mitte Juni 1949 verbleiben. Von der University of Colorado, Fine Art Department in Boulder erhält Beckmann einen Lehrauftrag, um sich dann schließlich ab September 1949 in New York niederzulassen und eine Professur für Malen und Zeichnen an der Art School des Brooklyn Museums in New York anzunehmen.

Dem Tagebuch zufolge wurde das Bild "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" in St. Louis überarbeitet, als Vorbereitungen für die Reise nach Boulder getroffen werden. Boulder liegt hoch im Gebirge, am Fuß der Rocky Mountains. "Hier in Boulder oder in Garmisch-Partenkirchen zu sein, ist kein großer Unterschied, nur außerordentlich schöne u. andere Blumen gibt es hier. Aber das Leben in so einer Gebirgsuniversität ist ganz amüsant [...] und belehre wöchentlich 3 mal 36 malbedürftige Amerikaner u. Amerikanerinnen, das ist alles ganz ausruhend. Ich habe irrsinnig gearbeitet in St. L. und verschnaufe hier gewissermaßen und werde auch noch dafür bezahlt", berichtet Beckmann an den Verleger Reinhard Pieper nach München am 19. Juni 1949 (Max Beckmann, Briefe, Nr. 932).

Welche Partien, welche Details hat Beckmann im Sommer 1949, noch in St. Louis weilend, verändert, übermalt, hinzugefügt? Die kühle im Sonnenuntergang liegende 'Hochgebirgslandschaft' im Hintergrund ist zweifelsfrei hinzugefügt, eine vorweggenommene Hommage an die vor allem für den schneereichen Winter bekannten Flatiron Rocks. Ebenso scheint das Weiß auf den kräftigen Baumstämmen dort in St. Louis aufgetragen worden zu sein, um die Schneekälte der Rocky Mountains im Bild zu intensivieren. Auch die womöglich hinzugefügte oder veränderte mützenartige Kopfbedeckung der Passagierin möchte zumindest in dieser Form auf eine kühle Fahrt der dortigen Seilbahnen hinweisen. Die geschlossenen Augen sind zweifellos eine emotionale Äußerung: ein verschlossener Blick auf die von der untergehenden Sonne beleuchtete Abwärtsfahrt, vor dem ebenfalls in Schieflage geratenen Horizont? Beckmann schweigt hierüber und erwähnt die überarbeitete Fassung in seiner Bilderliste trocken: "St. Louis 1949 15 Bergbahn in Colo. 23 4 Juni". Laut Tagebuch hat sich Beckmann am 3., 4. und 5. Juni 1949 mit der "Drahtseilbahn bei Baden-Baden" in St. Louis beschäftigt. Barbara und Erhard Göpel zufolge, habe "Max Beckmann in Boulder nur gezeichnet, nicht mit Ölfarben gemalt" (Max Beckmann, Bern 1976, S. 301). Beckmann schildert hier also in gewisser Weise seine unsichere Lebenssituation: "ein Bild auf der Kippe zwischen Erinnerung und Erwartung, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Vergangenheit und der Hoffnung, dass nun wirklich ein neues, entspannteres Leben anfängt!" (Mayen Beckmann) Mit den Mitteln des Malers versucht Beckmann also "eine vergangene Zeit so intensiv zu vergegenwärtigen", so der Kunsthistoriker und Kurator der Beckmann-Ausstellung "Departure", Oliver Kase, über das Thema Ausblick in den Gemälden Beckmanns, "dass sie lebendig und real wird. Im Gegensatz zu den Fenstern, die Heimat, Sicherheit oder zumindest Glücksempfindungen schaffen, zeugen Beckmanns verblüffende Darstellungen von Zug-, Schiffs- oder Autofenstern von einem bewegten, rastlosen Zustand in Zeiten angespannter Erwartung und Unsicherheit, auch der Sorge oder der Vorfreude. [...] bringt mit einem Kunstgriff die gesamte Bildtektonik ins Wanken. Beckmann fuhr mit dem Pullman-Luxuszug, 'Flèche d'Or', dem goldenen Pfeil, von Paris nach Marseille. Die schwarz silhouettierte Kathedrale des Flèche d'Or im leuchtend gelben Dreieck des Fensterausblicks korrespondiert mit der zum Parallelogramm verzerrten gelben Zeitung mit Aufschrift 'Marseille Grand' und ist in der horizontalen Anordnung über dem Wasser, zusammen mit dem vertikalen, das Fenster teilenden Vorhang, das einzige stabilisierende Element in dem spitzwinklig verzerrten Ausblick. [Abb.] Schwarze Spiegelungen im Wasser und dicke Dampf- oder Nebelschwaden verunklären auch diese Orientierung des Ausblicks. Beckmann erprobt hier, genauso wie in Bergbahn in Colorado (Göpel 790), eine fensterbasierte Bildarchitektur, die mit ihren stürzenden Linien beunruhigend und verstörend wirkt - nicht einmal bei der Kathedrale lässt sich mit Sicherheit feststellen, ob es sich um Notre-Dame in Paris oder die Kathedrale von Marseille - um Abfahrt oder Ankunft - handelt." (Oliver Kase (Hrsg.), Max Beckmann, Ausst.-Kat. Departure, München 2022, S. 108) So wählt Max Beckmann auch für das Baden-Baden-Motiv eine für seine Malerei inzwischen typisch gewordene Nahsicht und einen zugleich extremen Blickwinkel für seine Schilderung einer Schieflage zunächst in Baden-Baden und später in Colorado. Mit den Veränderungen in St. Louis stellt sich dann, mehr als zehn Jahre später, ein werkimmanentes Erfinden gleichsam als Finden heraus, und die künstlerische Kreativität mischt sich dabei stets mit dem Autobiografischen.

Provenienz II

"Bergbahn in Colorado" befindet sich nach Beckmanns Tod am 27. Dezember 1950 in New York in dessen Nachlass. Bevor das von Beckmann in Berlin und dann in St. Louis rätselvoll veränderte Gemälde Anfang der 1970er Jahre nach 25 Jahren wieder nach Deutschland kommt, übergibt Mathilde Beckmann das Werk dem seit 1937 in New York arbeitenden 'Beckmann-Galeristen' Curt Valentin (Buchholz Gallery) in Kommission. In einer weiteren New Yorker Galerie, der sich ebenfalls für Beckmann einsetzenden Galerie von Catherine Vivano, sie besteht von 1950 bis 1970, lässt sich das Gemälde wohl erstmals 1955 anlässlich einer Ausstellung nachweisen, bevor die 1901 in Schlesien geborene Helen Serger die "Bergbahn" 1972 in ihre Galerie in der Upper East Side übernimmt. Helen Serger vertrat vor allem Künstler der klassischen Moderne aus Frankreich und Deutschland. [MvL]

49

Max Beckmann

Drahtseilbahn in Baden-Baden (Bergbahn in Colorado), 1937/1949.

Öl auf Leinwand

Schätzung:

€ 700.000 Ergebnis:

€ 889.000 (inklusive Aufgeld)

Ihre Lieblingskünstler im Blick!

- Neue Angebote sofort per E-Mail erhalten

- Exklusive Informationen zu kommenden Auktionen und Veranstaltungen

- Kostenlos und unverbindlich

Lot 49

Lot 49